2021年10月1日、アラブ首長国連邦ドバイで「2020年ドバイ国際博覧会」(以下、ドバイ万博)が開幕しました。192カ国が参加するドバイ万博で、日本が出展する「日本館」は、「Where ideas meet アイディアの出会い」をテーマに、建築では日本と中東とのつながりを表現しています。

今回は日本館建築設計チームの永山祐子建築設計(デザインアーキテクト)の永山祐子氏、NTTファシリティーズ(マスターアーキテクト・意匠設計)の小清水一馬氏、Arup(構造・設備・ファサードエンジニアリング)の菅健太郎氏、電通ライブ(総合プロデュース)の關本丹青を迎え、日本館に込めた想いや完成までのエピソードを語り合ってもらいました。

日本と中東の文化的つながりを、ファサードで表現

―2020年ドバイ万博のメインテーマ「Connecting Minds, Creating the Future(心をつなぎ、未来を創る)」を受けて、日本館の建築で表現したことを教えてください。

永山:日本と中東の「Connecting=つながり」を、文化、環境、技術の3つの側面から表現することを考えました。

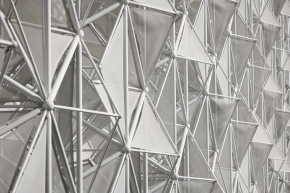

まず文化に関しては、中東の伝統的な文様である「アラベスク」と日本の「麻の葉文様」の類似性と、「シルクロードを介して両者の文化はつながっていたのではないか」というストーリーから発想を広げ、二つを掛け合わせた立体格子を考案しました。格子に約2,000枚の膜を張ることで、正面から見ると麻の葉文様なのですが、見る角度によって複雑なアラベスク文様が浮かび上がります。

環境と技術に関しては、「水」から着想しました。日本は水資源に恵まれた国で、中東では水=オアシスとして憧れの対象とされてきました。同時に、日本の水技術がドバイの生活や経済活動に不可欠な淡水の生成を支えてきたという背景もあります。そこで、建物の前面に水盤を設置し、水盤を通る風が気化熱で冷やされ、自然の涼しい風を建物に取り込めるようにしました。

永山祐子氏(永山祐子建築設計)

菅:改めてコンセプトを聞いてみると、最初に決めたコンセプトが完成まで一貫して変わっていないですよね。

永山:コンセプトは最初に提出した資料から変わっていません。徹夜してA4用紙に書き起こしたコンセプトがそのまま現実のものになりました(笑)。

關本:それって実は、奇跡的なことなんです。建築はコストや法律、工法など、さまざまな要因でコンセプトが変更されることは珍しくありません。最初のコンセプトがそのまま形になるのは稀なこと。クライアントやチームの皆さんのご理解とご協力があってこそ実現できたことだと思います。

小清水:はじめの打ち合わせで、永山さんからコンセプトをお聞きした時の衝撃は今でもよく覚えています。ファサードや水盤に込められた意図はもちろん、敷地を俯瞰で見ると建物や水盤の配置が日本古来の白銀比=二等辺三角形で構成されていることも含めて、細部にわたってストーリーがある。ぜひこのコンセプトを実現したいと思えたことが、プロジェクトの拠り所になった気がします。

關本:めざす北極星が最初に決まったことは大きかったですよね。

日本館の外観。アラベスクと麻の葉文様の類似性から着想を得た外装デザイン (2020年ドバイ国際博覧会日本館 提供)

慣習や美意識の違いを、対話で乗り越える

―今回は中東でのプロジェクトということで、現地の商習慣やカルチャーの違いを感じることはありましたか?

小清水:水盤上を通過した心地よい風が建物を通り抜けるように、共用空間を半屋外化したのですが、日本では縁側など半屋外空間が文化として定着していますが、ドバイでは空間を閉め切って空調をかけるケースも多かったので、そこは現地のエンジニアともかなり時間をかけて議論しました。

小清水一馬氏(NTTファシリティーズ)

菅:振り返ってみると、お互いのカルチャーをすり合わせる作業の連続で、そこが一番苦労した部分かもしれません。ただ、最初に強度の高いコンセプトが固まっていたおかげで、「このコンセプトを実現するためにはどんな方法があるのか?」という視点から議論がスタートできましたね。

關本:Arupは世界33カ国にオフィスを構え、ドバイにもオフィスがあります。今回、Arupドバイチームとも連携することで、両国間のすり合わせを円滑に進めることができました。

半屋外の空間。約2,000枚のテント膜が強い日差しを遮るとともに、柔らかな光と風を取り込む (2020年ドバイ国際博覧会日本館 提供)

―他にもドバイ側と調整をした部分はありますか?

菅:例えば、万博の展示物は最終的に取り壊される運命にあるので、リサイクルできる鉄を使いたいと考えていました。しかし、ドバイの建築は鉄筋コンクリート造が基本で鉄骨造の経験がほとんどなく、鉄のメリットや設計方法を理解してもらう必要がありました。

菅健太郎氏(Arup)

關本:現地の職人の方々の技術を生かしながら、日本人ならではの技術や繊細さを伝えていく作業は大変でしたね。まさに「Connecting Minds, Creating the Future」を日々、体感しながら生きていました(笑)。

小清水:美意識の違いもありました。ドバイの建築物は重厚で装飾も派手、水盤にも立派な噴水を設置するような美意識がありますが、日本はどちらかというと穏やかで自然との調和に美しさを見出す文化です。風が吹けば、揺らげばいい、という感じです。

永山:例えば、ファサードの膜の留め方も、風で揺れる程度に軽く留めて欲しいとオーダーしたのですが、「それは考え方が全く逆です!」と驚かれました(笑)。認識の違いが生まれるたびに、コンセプトと照らし合わせながら、一つひとつのすり合わせをていねいに積み重ねていきましたよね。

ファサードの膜はスプリングを使って柔らかに固定しており、 風が吹くと静かにたなびく (2020年ドバイ国際博覧会日本館 提供)

菅:私はドバイと日本をつなぐ立場でしたので、日本チームとドバイチーム、双方の考えや意図をどう紡ぐかという点に一番注力していました。文化的背景が異なれば阿吽の呼吸は通用しません。お互いに歩み寄る姿勢を持ち続けること、諦めずに対話し続けることの大切さを、今回のプロジェクトを通して改めて実感したと思います。

ドバイからグローバルスタンダートを吸収することも

―技術面で特に工夫したことはありますか?

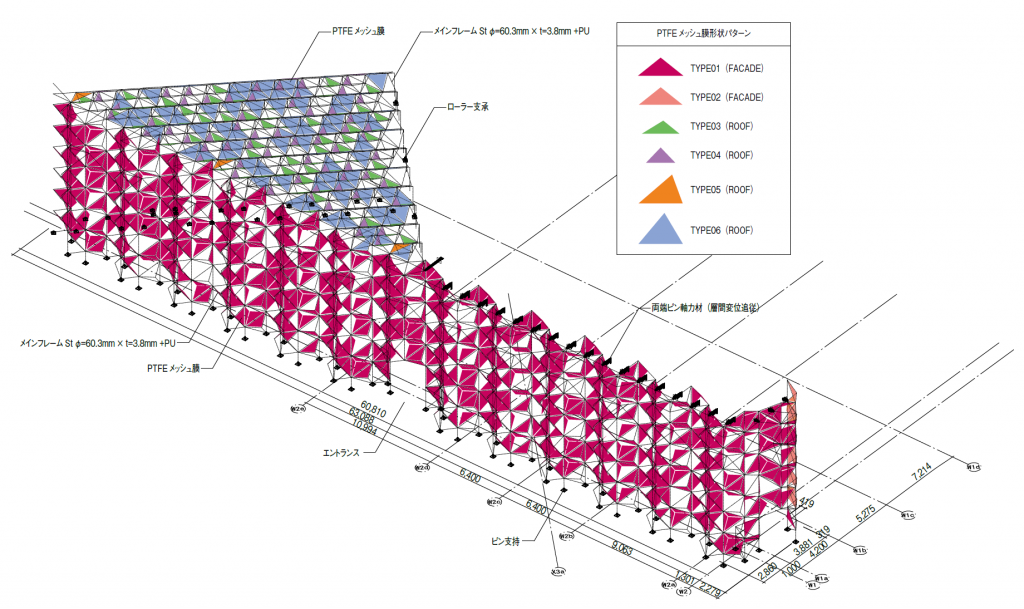

菅:例えば、最初の考案ではファサードは二重の骨子を想定していたのですが、素材の数が多いことがボトルネックになっていました。そこで、ファサードエンジニアリングのチームで研究しながら試行錯誤を重ね、本数やコストを減らしながらも強度や意匠を保てるような組み方を考案しました。

小清水:コンセプトを維持しつつ、いかに現実の建築物として成立させていくかがポイントでしたよね。3Dソフトを用いてプログラミング的に設計を行い、このパラメータを変えると、このように見え方が変わる、と打ち合わせの場でライブ感のある検証・議論ができたことも良かったです。

フレーム形状や膜の配置を3Dで検証。3Dデータを施工者にも提供することで、複雑な情報伝達を正確に行うことができ、イメージ通りの空間を実現できた

永山:素材に関しても、消防上の規定で使える素材は日本よりも選択肢が少なかったので、試行錯誤した部分かもしれません。

關本:設計を進めている最中に現地の法律が変わり、急きょ設計を練り直すこともありましたよね。

小清水:逆にドバイがグローバルスタンダードで、日本のほうが特殊だったと気づかされることもありました。

關本:日本は災害大国なので建築に関する法律も災害を想定しています。一方、ドバイの法律はイギリスやアメリカから影響を受けているので、法律の成り立つ背景から違うんですよね。

菅:ドバイは色々な文化的背景を持つ方々が集う国でもあるので、ドバイからグローバルスタンダードの技術やアイデアを学ぶこともありました。

小清水:Arupのドバイチームも専門性が高く、みんなが誇りを持って仕事に取り組んでいるので、学ぶことは多かったです。また、ファサードはドイツのファブリケータが製作をしましたが、彼らに設計時の3Dデータを渡すことで、複雑な情報伝達を正確に行うことができ、イメージ通りの空間を実現できました。実は先述の風に揺らぐ膜の固定方法も、彼らからの提案を採用しました。技術力の高い海外のファブリケータに出会えたことも「つなぐ建築」を感じた出来事でした。

關本:日本館は、2025年の大阪・関西万博に向けて未来をつなぐこともテーマの一つですが、大阪・関西万博でも諸外国と日本との文化的・法律的なすり合わせは必ず必要になるので、今回そのナレッジやノウハウを蓄積できたことは日本にとって大きな意義があると思います。

關本丹青(電通ライブ)

後編では、コロナ禍での建築や日本館建築設計チームとして得られた学びについて語り合います。