2017/05/24

「脳内に立体が浮かぶ」新しい劇場体験とは(後編)

- May / 24 / 2017

死は非常にパーソナルなもの

小川:もう一つ、渋谷さんやevalaさん、YKBXさんたちと一緒に海外公演をまわらせてもらうようになって感じたのは、海外のほうがお客さんの層が広いということ。ふつうにクラシックオペラを見るような人もいれば、アート系の人もいる。現代音楽が好きな人もいる。『THE END』の海外公演には、そういういろんな嗜好性を持ったお客さんが一つの空間で、根本的に新しい体験を楽しんでいるという印象があります。すごく積極的に受け入れられているし、作品自体に興味も持たれている。メディアの食いつき方もすごいですよね。

渋谷:たぶん、評判が先に伝わっているのだとは思いますが、でも、回を追うごとに反応が深くなっている感じはありますね。いちばん最初にシャトレ座でやったときは、記者会見なんかでも、「なんで初音ミクでやるんですか?」などと聞かれたし、ぼくもそのときはキレキレだったので(笑)、「その質問は日本でも100回くらい聞かれて飽きている。せっかくパリに来たんだから、もっといいことを聞いてくれ」などと切り返したりもしたけれど、そういうありふれた質問は確かに減ってきている気がします。最近は日本の死生観とか、この作品とヨーロッパの死生観の関係性とか、そういうものが増えていますね。日本だとテクノロジーに関する質問も多いのだけど、逆にそういうものは海外ではほとんどない。どちらかといえば、哲学的な問いです。

YKBX:ぼくもそれは同感です。とにかく、なんとか理解したいという質問が多い気がします。ぼくの場合はビジュアルについてですが、冒頭から最後まで「このシーンには、どういう意図があるんだ?」と細かく聞かれることも少なくない。あとは、やっぱり渋谷さんと同じで、死生観についてですね。

evala:ぼくは、初音ミクと他のボーカロイドは何が違うんだ、というようなことを聞かれたりもします。日本ではそういう質問はほとんどありませんが……。でも、それもテクニカルというよりは、確かに思想的な話かもしれない。

小川:『THE END』が発表された直後の2012年から2013年にかけてのころは、日本では初音ミクという一見、死とは関係のなさそうな存在が死を問うことについて、おそらく、東日本大震災によって生じた喪失感から解釈されることが多かったと思うのですが、そのあたりはどうですか?

渋谷:そのころぼくがよく言っていたのは、死というものは、パーソナルなものなんだということです。人間って、知っている人や家族が死ぬとすごく重く受け止めますよね。でも、知らない人が1000人死んだり、1万人死んだりしても、悲しいかもしれないけれど、知っている人間の死の受け止め方とはまったく違う。死というものは、そのくらい個人的なものなんだと思うんです。

だから、ぼくは『THE END』を、たくさんの人の死に直面して、そこにある喪失感がどうだというような作品にはしたくなかった。同時に、死というものが不可避的で、原因もなく、理由もなく、時期もまったく定めずにやってくることを考えると、人間はたくさんの死と共存しているともいえるんじゃないかとも感じていました。極端なことをいうと、PCのハードディスクが飛んじゃったという“死”が、まったく知らない人の死より、その人にとっては重大だったりするわけです。こういうと変な意見に聞こえるかもしれないけれど、実際のところはそうだと思うんですよ、人間って。

阿部:ヨーロッパも、IS(イスラム国)をはじめとしたテロだったりというものにも直面していて、現在は解決困難なものが各国にまん延しています。そういうなかで、散在する小さな死というものが、よりリアルになってきてしまったという側面もあるかもしれません。『THE END』が必要とされていて、かつ、いまなお共感を得られているのには、そういう背景がある気もしますね。

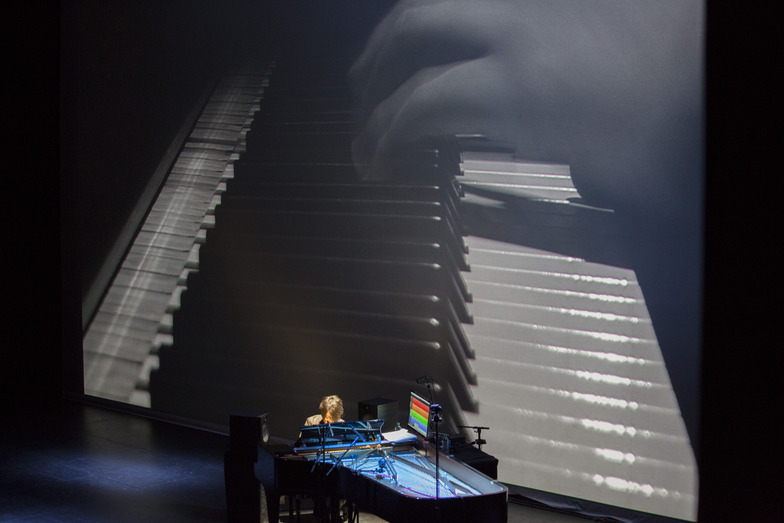

『THE END』は“劇場破り”

阿部:初演時の2012年から2013年にかけてはどんどん手を加えて、特に最後の部分を、初演時に比べると長く延ばしたりしていますよね。YCAMのときは、文字どおり劇的なエンディングを迎えるかたちでしたが、東京公演のバージョンからはその先が追加されていて、なかなか初音ミクが死なない。

例えば『蝶々夫人』のように、最後に劇的な死があると、ストーリーとしてはきれいに落ちるんです。だけど、『THE END』は、渋谷さんがどんどん引き延ばしていて、いつまでもミクが死なない。というか、死んでいるのか、死んでいないのか、分からないような宙ぶらりんの状態がつづきますよね。

渋谷:2012年にYCAMでやったときは、いちばん最後はホワイトノイズの嵐で、ごう音のなかで舞台がひっくり返って終わるというような、エクストリーム志向でした。それは当時のメディアアート周辺、テクノロジー周辺にはすごくフィットしていたと思うんです。でも、同時にそのままだと作品が残らないとも思っていました。

というのも、実際の死というものは、もっとダラダラしていますよね。取り残された人たちの気持ちの持って行き場もダラダラしているし、死んでいると思いたくないとか、死とも生ともいえない、いろんな中間形態のようなものがあるのが実際の死です。

そう思ったから、ごう音の後で、その直前の何十秒間かの曲を逆再生させた音楽をつくって、そこにボサノバのようなリズムが入ってきたりして、終わったのになんでまだ始まっちゃってるの?みたいな状態にしたんです。曲をつくりながら、同時に詞も書いたのだけど、そういうなかでぼくが考えたのは、誰かが死んだらできないことはなんなのかということだった。

触れないとか、聞こえないとか、結構ないないづくしなんですよ。でも、これができない、あれができないといっているのも、死んでいるほうなのか、取り残されているほうなのかもはっきりしない。だから、そういうもの、つまりは死に対して人間ができないことを箇条書き的に並べて、それをリピートして終わるというかたちにしたんです。

阿部:実をいうと、ぼくも最初は劇的な落ちがいいかなと思ったりもしたのですが、いま考えると、生きているのか、死んでいるのか、分からない状態で引き延ばされていくのも、すごく効いているなと感じています。

これがいちばん印象的だったのは、オランダのアムステルダムなんですよ。ホランド・フェスティバルという大きなフェスティバルでの公演で、『THE END』の前後の演目が、ふつうのオペラだったんです。特に前の演目は、アルバン・ベルクの『ルル』だったんですよね。主人公のルルが切り裂きジャックに殺されるという、まさにヨーロッパ的な落ちで、それと『THE END』のミクはあまりに対照的でした。

小川:阿部さんはメディアアートキュレーターとして、世界中のいろんなメディアアートをご覧になっているわけですが、『THE END』のような作品は、ヨーロッパでは出てこないのですか?

阿部:ヨーロッパのオペラハウスでも、現代アートに区分される作品はたくさんつくられているんですよ。旧来的なオーケストラと合唱のような19世紀的なシステムを使って、現代のストーリーが上演されたりもしています。

でも、そういうなかで『THE END』がこれだけヨーロッパの各地から呼ばれつづけているのは、ヨーロッパではプロデュースできないところがあるからだと思いますね。道場破りというか、劇場破りというか、きっとそういう存在なんです。裏を返せば、それは進化として認められているということだし、期待されているということだとも思います。

渋谷:まったくかけ離れているわけではないとは思うけれど、絶対にヨーロッパからは出てこない発想ですからね。

いまの東京は文化の発信が難しくなっている

阿部:未来を考えるという点では、本当はこういう作品からエッセンスを抽出して、この先のクリエーションにどうつなげていくかが大切なんです。

というのも、一般には劇場というと、チケットがあって、その番号通りにお客さんが前を向いて座って、ステージがあって、そこで作品が上演されるのを見て……というパターンが決まってしまっています。でも、『THE END』は、基本的な形式こそそれに沿ってはいるけれど、内容としては新しい視覚体験をひたすら追求している。そういう作品から、自由な表現をどうやってつくっていくか、それができる施設やシステムとはどういうものなのかといったことを、ぼくらは模索しなくてはいけない。

渋谷:YCAMはともかく、そうやってアーティストが表現を追求できる場所が東京に一つもないのはおかしいと、ぼくは思いますね。「ハコモノ」という言葉がありますが、よくある一般的な劇場があちこちにできても、文化の発信にはならない。すでにできたものを見せるだけで、そこで新しいものをつくりだしているわけではないのだから。そういう意味で、東京は文化の発信が難しい場所になってきていると思う。

阿部:クリエーターの質としては、東京は間違いなく世界最高レベルなのですが、真面目すぎるんでしょうかね。一種の狂気のようなものをそこに込められれば、すごいことになるとは思うのだけど……。

渋谷:既存の公演をやるのは、いまある劇場でいいと思うんですよ。この先、大切なのは、アーティストとか、技術者が共同して何かをつくっているときの熱のようなものを、可視化することだとぼくは思う。それができると、東京はもっと変わるんじゃないですかね。

ぼく自身はYCAMやヨーロッパで仕事をするようになって、劇場に対する信頼度がグッと上がったんです。『THE END』にしても、海外の劇場に呼ばれて行ってみると、現地の人がみんな本気で作品のために動こうとしてくれているし、ワクワクしながら見守ってくれたりもする。劇場でやるってことは机上の空論じゃなくて、リアルにこの場所で、この予算で、この集客で何をやるか、ということ。でも、いまの東京には、そういう場所がないんですよ。

ホワイトキューブのラボを貸し出して、部屋のなかでアーティストが何かをつくっているのが外から見える。その場でリアルに生み出されている何かを見ることができる。最初はそれで十分だと思うんです。でも、そういうことをやらないで、借りてきたものを見せたりするだけの都市になると、なかなか成熟していかないんじゃないかと思います。

小川:テクノロジーがアートをドライブする面と、アートがテクノロジーをドライブする面があると思うんです。このうちの後者が、特に日本では希薄だなとぼくは感じています。びっくりするようなこととか、笑っちゃうようなこととか、いろんなことが起きてくるような、真面目なことだけでできてない街になっていくように、フォーマットにとらわれず、いろいろ仕掛けていかなくちゃですね。

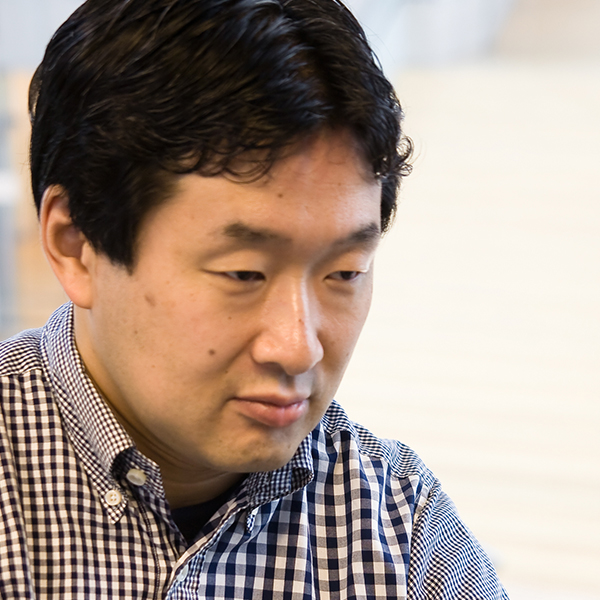

渋谷 慶一郎

音楽家

1973年生まれ。東京芸術大学音楽学部作曲科卒業。2002年に音楽レーベルATAKを設立、国内外の先鋭的な電子音楽作品をリリースする。代表作にピアノ・ソロ・アルバム『ATAK015 for maria』『ATAK020 THE END』、パリ・シャトレ座でのソロ・コンサートを収録した『ATAK022 Live in Paris』など。また、映画『はじまりの記憶 杉本博司』、テレビドラマ『SPEC』など、数多くの映画やテレビドラマ、CMの音楽も担当。2012年には、初音ミク主演による映像とコンピュータ音響による人間不在のボーカロイドオペラ『THE END』をYCAMで発表。同作品は、その後、東京、パリ、アムステルダム、ハンブルク、オーフス、アブダビなどで公演が行われ、現在も世界中から上演要請を受けている。

YKBX

ディレクター・アートディレクター・アーティスト

各種映像作品のディレクションや制作に加え、アートディレクション、イラストレーションやグラフィックデザインなど活動は多岐にわたる。トータルアートディレクションを目指した作品を数々リリースし、国内外の映画祭やイベントでも高く評価されている。初音ミク主演のボーカロイドオペラ『THE END』では、ルイ・ヴィトンと衣装コラボレーションを行い、全てのビジュアルディレクション・共同演出・映像ディレクターを務めた。

2016年に安室奈美恵 “NHKリオデジャネイロオリンピック・パラリンピック放送テーマソング” 『Hero』ミュージックビデオを手掛け、加えてアーティスト写真やジャケットなどの全てのビジュアルをディレクション。また、SMAPとのフェイスマッピングプロジェクトや安室奈美恵×GUCCI×VOGUEプロジェクト、攻殻機動隊ARISEのオープニング、現国立競技場クローズイベント映像演出や世界初OculusRiftを駆使したVRミュージックビデオをリリース、2014年にはソチオリンピック公式放送オープニングの演出などジャンルを超えた作品を数々生み出している。

evala

サウンドアーティスト

先鋭的な電子音楽作品を発表し、国内外でインスタレーションやコンサートを行っている。立体音響インスタレーション『大きな耳をもったキツネ』や『hearing things #Metronome』では、暗闇のなかで音が生き物のように振る舞う現象を構築し、「耳で視る」という新たな聴覚体験を創出。サウンドアートの歴史を更新する重要作として、各界から高い評価を得ている。舞台や映画、公共空間においても、先端テクノロジーを用いた多彩な楽曲を提供したり、サウンドプロデュースを手掛けたりもしている。カンヌライオンズ国際クリエーティビティ・フェスティバルや文化庁メディア芸術祭での受賞歴多数。

阿部 一直

メディアアートキュレーター

90年代のメディアアートをリードした「キヤノン・アートラボ」にて、数多くのアートプロジェクトをプロデュースしたのち、コンセプトや制度設計から関わった山口情報芸術センター(YCAM)でチーフキュレーター、アーティスティックディレクターとして主催事業全般をディレクション、監修。渋谷慶一郎らによるボーカロイドオペラ『THE END』のプロデュースも手掛けた。アートセンターのあるべき姿を意識しながら、人材育成や場づくりにも積極的に取り組んでいる。

小川 滋

株式会社電通 ビジネス・クリエーション・センター レガシー事業推進室

ゼロ年代から都市開発に関わるなかで、都市のブランディングと文化発信の関係に興味を深める。当初は一人の観客として『THE END』を見ていたが、縁あって2015年のオランダ公演から“中の人”に。 各国の招聘公演での観客やメディアの反応から、『THE END』のテクノロジーアートとしての魅力に確信を得つつ、いまに至る。