2017/07/20

クリエーティブな街を、どのようにつくるか:黒﨑輝男(後編)

- July / 26 / 2017

「影響力」をつくることが大切

宮口:これからの東京や、地方も含めた日本の街を考えたときに、未来はこうなってほしいなということはありますか。

黒﨑:ポートランドを例にとると、究極的に資本主義社会が成熟してきた段階で、ある種パブリック精神というか、ヒッピードリームみたいなものがあって、人が喜ぶことをしたいとか、ある種の損得抜きの哲学的ビジネスプランからスタートしていたりする。それが受けて大きなプラットフォームになった段階でやっと、ガンと勝負する。そういう「影響力をつくる」ことが大切だと思う。

電通の南木隆助くんがこの前彼の仲間と一緒にクラウドファンディングで和菓子の本をつくっていて、それをうちに届けてくれました。

南木くんが昔から好きな和菓子屋さんの本で、その印刷代をクラウドファンディングにしたんです。

彼はスクーリング・パッドという僕がやっている学校に生徒で来ていた人だけど、そういうやり方も、個人でもできる影響力の表し方の一つです。

【スクーリング・パッド】廃校となった中学校をリノベーションした場で開催された社会人のための学びの場

現在は「自由大学」を表参道コミューン246内を拠点に開催中

パブリックスペースにつくる、新しい「自然」

宮口:パブリックスペースに最近興味を持っているのですが、よく言われるエディブルなもので、公園で植物が食べられるとか、いろんなことが海外でやられているじゃないですか。黒崎さんが海外で一番面白かった公園とか、パブリックスペースはどこですか。

黒﨑:そうそう、公園の中に、池のところに張り出しているレストランがあって、そこの周りでつくっている野菜やハーブで料理をつくっている。今は、それ、普通です。LAにも、ポートランドでもあるよね。僕もいま、石川県小松市に古民家を買って、1500坪ぐらいの土地も買って農園をつくって、そこで伝統野菜とかを教わっています。

宮口:そうですか!すごい!黒崎さんは本当に、いろいろ新しいことを真っ先にやりますね。

黒﨑:東京でもやろうとしていて、屋上ガーデンとかファームとか。そこらじゅうにハーブガーデンやエネルギーのソーラーパワーがあったり、地熱を使うとかいろいろやって、自転車置き場を来年ぐらいに借りて、エネルギー使用自体を変えていこうとしています。

宮口:自 転車を公共の乗り物にするというのが増えていますよね。港区が実証実験をやっていたりする。デザインがかっこいい自転車だったら、借りて走ったりしたい な。かっこいいというのはデザインだけじゃなくて、電気自転車でも動力が強くなっていくとか、デザイナーがつくった何か面白い機能の自転車とか。

「創造都市」の本質とは何か

黒﨑:土地をどう活用するかという、使用価値で不動産の価値が決まる。所有の価値じゃなくなっている。それと情報だとかコンテンツのプランニングとか、コンセプトがますます重要になってきている。

宮口:変わったほうがいいんですよね、価値観は。時代によって。

黒﨑:お金というのも情報だから。貨幣価値自体が情報。

宮口:お金がなくても豊かに生活できるような時代なのかもしれないですね。

黒﨑:情報と建築と空間、アート、デザイン、全部が一体となってクリエーティブなものができてくる。そこを引っ張っていけるような理論誌を、これからつくりますよ。

宮口:いやあ、刺激されるな。

黒﨑:創造都市論じゃないけど、都市ってどうあるべきか。全体を見る、それだけですよ。本来の公園って、どういうものがあったらいいのかと考えると、たとえば植物学者がいて、鎮守の森をつくろうよとか、そこに酒蔵を持ってきたらいいんじゃないかとか。そういう発想が今はあまりない。そうじゃなくて、どこの企業がお店を渋谷に出したがっているから、それを持ってこようとか、そういう話しかないわけ。大手の安定した企業を誘致してそこにお店が出れば、商業施設としては成功するかのように見えているけれど、それは次の時代をつくるものではないじゃないですか。

宮口:全部同じになっちゃいますものね、そうしたら。考える手間をかけることを惜しんではいけないですね。

黒﨑:クリエーティブであるということ、自分自身が本来的にこうあるべきだという夢がないと。コンセプトとか夢とかがあった上で、コンテンツのプランニングがあって、マネジメントがある。だけど、そこが全部抜けて、マネジメントとお金のこと、ビジネスだけで今、日本の社会が動いていると思うんです。

特に不動産開発が保守的になっている。でも、実際に面白いことが動いているのは、ベニスビーチにしろ、ポートランドにしろ、そういうこととは関係なしに若者たちの夢をもとに、こういうのがあったら面白いじゃない、おいしいじゃないとかで引っ張っているのを、あとでお金が追いかけてくる。僕のとこに来ている若い人たちもみんな個人でやっている飲食業で、与信や決算書を3期にわたって見せなさいとか、そういうことを言ったら全部外れちゃうような人たちなの。

だから僕がそこの間をつないで、若い人を守りながら伸ばしていくという機能が必要になってくるんじゃないかなと思うんです。そうじゃないと、今の社会ルールだと、大企業しか伸びない。大企業だけだとコンプライアンスだとかで当たり前になって、クリエーティブじゃなくなってしまう。そうすると最終的にはお客もつまらないと思うわけ。結局また元の木阿弥になってしまうので、そこをひっくり返すような動きをしないといけないですね。

宮口:黒崎さんはこれからもずっと、そういうことをやり続けていかれるんですね。

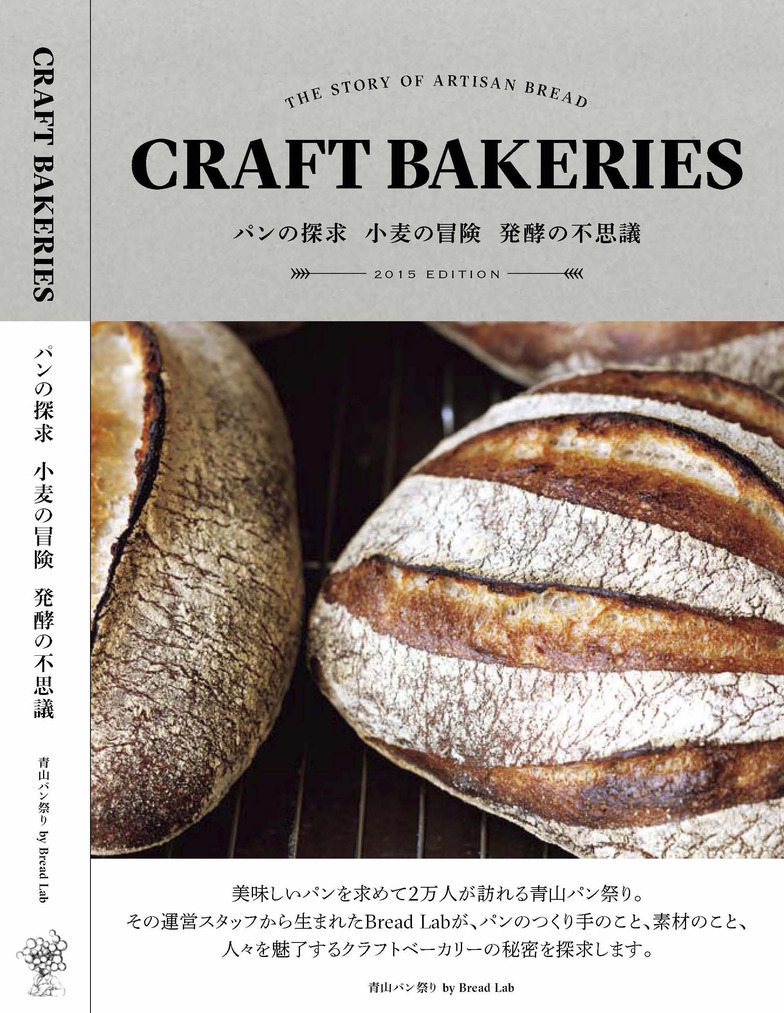

黒﨑:まあ、生きている限りはね(笑)。最近出版した「CRAFT BAKERIES」という本も、手づくり、アルチザンのパン屋さんで、こだわってつくっているのが今人気なので、それだけを集めている。どこにもスポンサーがついていないから、「どこどこ店の色」というのがないわけです。自分たちが思っている通りのものを自由につくっちゃう。

【CRAFT BAKERIES】-THE STORY OF ARTISAN BREAD- パンの探求 小麦の冒険 発酵の不思議 EDITION 2015

「青山パン祭り」から生まれたパン好きのためのパンの本

青山パン祭り

国連大学の中庭で、パン屋さんだけ50軒以上集まると、パン好きの女の子がものすごい勢いで行列をつくる。すごい熱気でたくさんの人が来て、わーっとパンが売れる。そういう若者たちのイベントを、電通もやっていったら結構面白いと思うよ(笑)。草の根的なイベントをやるノウハウを、そういう若い人と一緒に学んでいったらいいんじゃないですか。

黒﨑 輝男

流石創造集団株式会社 CEO

1949年東京生まれ。「IDĒE」創始者。 オリジナル家具の企画販売・国内外のデザイナーのプロデュースを中心に「生活の探求」をテーマに生活文化を広くビジネスとして展開、「東京デザイナーズブロック」「Rプロジェクト」などデザインをとりまく都市の状況をつくる。 2005年流石創造集団株式会社を設立。廃校となった中学校校舎を再生した「IID 世田谷ものづくり学校」内に、新しい学びの場「スクーリング・パッド/自由大学」を開校。Farmers Marketのコンセプト立案/運営の他、,「IKI-BA」「みどり荘」などの「場」を手がけ、 最近では“都市をキュレーションする”をテーマに、仕事や学び情報、食が入り交じる期間限定の解放区「COMMUNE 246」を表参道で展開中。

宮口 真

株式会社電通

電通ライブ

1998年電通入社。展示会、ショールーム、店舗開発など、イベント&スペース領域の業務を推進。 2014年7月からシティ・ブランディング部で、まちづくり開発案件やシティ・プロモーション業務を中心に活動中。

#Column

2025/07/07

まわり、まわって。Vol.9 大橋弦也氏

『デジタルアートとAIデザインの、まわり。』

2019/02/06

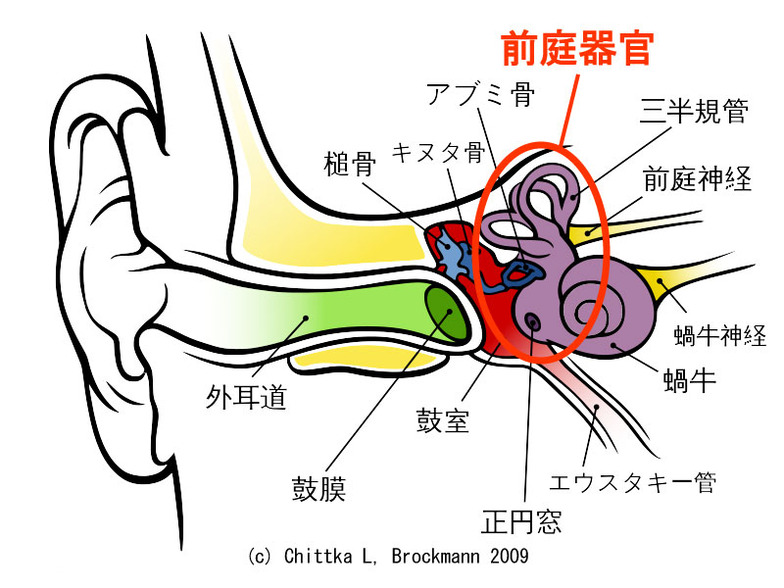

イヤホンをしているあなたは、もうサイボーグなのかも知れない(後編)

2023/05/24

SCALE OUR FUTURE vol.1

『電通グループと電通ライブが目指す、サステナビリティの未来とは?』

2017/07/31