2017/01/31

ホラーで、世界の感情を揺さぶる:頓花聖太郎(後編)

- August / 15 / 2017

新しい「ホラーの概念」を、テクノロジーで拡張していく

笠井:ホラーってある種ワンパターンになりがちで、お化け屋敷もですけど、マンネリをどう打破していくか、気をつけていることはありますか。

頓花:それ、悩むんですよ。もちろんいろんな工夫がありますが、ホラーの文脈だけじゃなくて、できるだけホラー以外のエンターテインメントで、「これは見方を変えたらホラーになるよね」とかそういうところで、別の分野の概念から発想を輸入してこようとはしているつもりです。次にやりたいなと思うのは、漫画表現でホラーっぽいコンテンツをつくれないかなとか、ちょっとずつ表現を外側に広げています。

笠井:テクノロジーの変化、たとえばVRなどによって、ホラーは今後どう変わっていくと思いますか。

頓花:僕が基本的に思うホラーの楽しさって、一人で体験して終わるパターンより、みんなでギャーギャー言いながらというのが原体験になっています。スマホとか今のVRはどうしても一人の体験になりがちだと思うんですが、テクノロジーの進化で今まで共有できなかったものがぐんと広がっていくと思う。わざわざお化け屋敷へ行かないと体験できなかったものが、気軽に家で友達と一緒に、全国どこでも体験ができるようになると面白いですね。

笠井:楽しみ方が広がりますね。

頓花:ええ。僕はひとりでお化け屋敷へ行ったり、ホラー映画を見に行ったりもするんですが、やっぱりあまり面白くないんですよ。誰か隣の人にギャーギャー言いたい。あまり周りにホラー友達がいない人でも、テクノロジーがそこを解決していってくれるといいですね。それがこれからのテクノロジーの使いどころですね。

笠井:ホラーというと夏ですが、冬の仕事はどんな感じですか。

頓花:もちろん冬ホラーの分野を開拓したいなと思っていますよ! もしくは、季節を問わないホラー体験をつくっていかないと、今年来年は生き延びても、いつか会社が死ぬ(笑)。新しくホラーの概念を拡張していくようにしていかないといけないと常に思っています。

最近ニコニコ超会議で「町VRホラーカー」をつくって、それもすごい楽しかった。

町VRホラーカー

頓花:車の中でヘッドセットをつけて体験するVRなんですけれど、背中にSubPacという振動を感じるウーハーをつけているので、本当に車が走っていて、どんどん襲われてくるような感じの演出が味わえます。しかも体験を終わった人が次に体験する人を、車を揺らしたりして脅かせるアナログな仕組みもあるんです。お客さん自身が次の客を脅かすなんて、ちょっとばかばかしいけど、そのことが「一緒に盛り上げている感覚」をつくれて面白かったですね。

笠井:それはどこで体験できるんですか?

頓花:ニコニコ町会議のイベントの一環としてですね。今年の夏は、日本中を回りますよ。お化け屋敷文化には新しい進化、イノベーションがしばらく起きていないような気がしている。ホラーの見せ方にテクノロジーを使った発明が加われば、従来型の「ザ・お化け屋敷」というフォーマットじゃない形のイベントをいろいろつくれるはずです。

「怖い」という感情を楽しむ文化、ホラーの楽しみ方の普及

頓花:怖いということの、楽しみ方を普及させなきゃいけないと思っているんです。怖さって、敷居は確かにあるんですけれど、ちょっとしたお作法を覚えると誰でも楽しめる。

映画を見て、めっちゃ泣くとか、めっちゃ笑うとか感情を揺さぶられるじゃないですか。めっちゃ怖がるという一手においても、怖さほど心が動く体験ってそうそうないと思うんです。でも恐怖という感情だけは我慢しようとしちゃう、耐えることをが目標になってる。そこを楽しめるマインドにスイッチを切りかえたら、すごく感動できるはず。

怖さを乗り越えられた自分であったり、それが終わったときの安心感との感情の落差だったりを見いだせるようになってきたら、絶対誰でも楽しめる。その楽しみ方まで提供できたらいいなと思っている。例えば、楽しみ方のコツのひとつは、我慢せずに声を出すことなんですよ。

笠井:大きな声で叫ぶ。

頓花:そう、怖かったら素直にギャーッと言うと、めっちゃ楽しいんですよ。

笠井:確かに。楽しんでやろうという気持ちで参加することが大事ということですね。

頓花:嫌々行ったらひとつも楽しくない。少しでも前のめりで、どんどん声出していこうというつもりで行くと、めっちゃ楽しいです。だから僕、一人で行ってもギャーギャー叫びながらお化け屋敷を巡るんですよ(笑)。ホラーに関しては泣き叫ぶのが恥ずかしくないという、感情をぶつける文化をつくりたい。

笠井:それ、大事かもしれない。いかに叫ぶの我慢するかで、その我慢がすごいストレスなんですよね。とくに私も含めた女子には。叫んだらストレス発散にもなりますよね。

頓花:日本人って、肝試しとかもそうですけど、ビビらないというのが目的になっていたりするじゃないですか。逆ですよ。ビビるのを楽しもうよ(笑)。

笠井:「何怖がってんだよ~、おまえ」みたいなことを言われますよね、悔しい(笑)。

頓花:いま大阪でNTT西日本さんと毎日放送さんがやってる梅田お化け屋敷「ふたご霊」で協力させてもらってますが、その中の施策の一つで、どれだけビビったか、という数字が出てくるんです。実際に計測しているのは、どれだけ楽しんだかということで、NTT西日本さんがつくった複雑な計算のもとで数字として出している。ギャーギャー言って楽しんだ人ほど高得点が出る。そういう指標を持って楽しめるようになってもいいのかなと思ったりします。

ふたご霊

ホラーの世界観のバリエーションを、多彩にアートディレクションする

笠井:ホテルでやられた企画もありましたね。

頓花:USJに隣接している公式ホテル「ホテルユニバーサルポート」でハロウィーンシーズンに行いました。ホテルの一室だけ、期間はそんなに長くなくて、ウェブプロモーション的なことは一切しなかったのですが、昨年結構予約が埋まったと聞いています。

ホテルユニバーサルポート企画

笠井:鏡に血がバーッとか、そういうことですよね。

頓花:あまり詳細を言うと面白くないけど、映像で人がガーンと出てきたりするんです(笑)。宿泊客は夜中2時ぐらいまで脅されます。壁にディスプレーを仕込んだ鏡を埋め込んでいるんですけれど、そこにさまざまな演出が起きるのですね。

笠井:お客さんは、若いカップルなどですか。

頓花:基本的にR15にしていたので、15歳未満は泊まれない部屋です。苦情が出ても困るので。そこらへんに血やら手首やら、散らばっているので(笑)。結構オールジャンル層でアンケートの評価もよかったみたいです。

笠井:寝れないでんすね、2時まで(笑)。

頓花:そう、夜中2時まで映像が出ますから(笑)。寝たら損ですよ。最大4人まで泊まれる部屋です。

笠井:じゃ結構ワイワイみんなで行けますね。

頓花:ええ。USJでハロウィーンを楽しんで、夜はホテルで謎解きを楽しみつつ泊まれるみたいな感じですね。

笠井:ちなみに、ホラー以外に好きなものはなんですか。

頓花:ホラーの仕事と隣接するんですけれど、テーマパークが好きですね、ジェットコースターとか。遊園地自体のアートディレクションに興味があって、ディズニーシーとか、岩の苔までこだわっていたりするじゃないですか。そんなのを眺めるのが好きで、岩だけを見てずっといられる(笑)。

今はホラーを扱うデメリットとして、皆さんご予算があまりないケースが多く、どこで妥協するのか、どこまでこだわるのかという戦いには毎度なってしまう。あと、スケジュールもタイトで、夏までにリリースしないといけないとか。予算が増えれば、もっともっとこだわり抜きたいですね。

笠井:家族みんなでホラーを楽しんでもらうブランディングが必要ですね。

いつかホラー×テクノロジーの大展覧会をつくりたい

頓花:ホラーイベントとなると、すぐお化け屋敷に集約しようとするんですが、そうじゃない形がいろいろある。普段の生活の延長線にホラーを注ぎ込んだら、すごく面白くなると思う。

笠井:新幹線で北海道から九州までホラートレインが走るとか、「はとバス」などでホラーツアーがあってもいいですし。面白そうですよね。みんなで叫べるし(笑)。

頓花:ちゃんとしたイベントとして成立できるところまでテクノロジーを使うと、繰り返し性やインタラクティブ性が強いこともできる。実はお化け屋敷も、入場者は女性の方が多いんですよ。USJのホラーイベントに行ったらびっくりします、女子ばっかりなので。女性は本気で叫べるというのが、楽しさや満足度につながっていると思う。

面白いテクノロジーもいっぱいあるんですよ。最近気に入っているのは先ほども挙げたSubPac。背中で感じる触感性のあるウーハーなんですけれど。重低音が体にズンズン響くのをうまく利用して、背中をそれこそ人がドーンと押しているみたいに感じるとか。

笠井:衝撃を受ける感じですか。

頓花:そうです。超でかい重低音のスピーカーを、背中に背負っているみたいなものです。それをうまく利用すると、車に乗って走りだす感じとか、心臓のドキドキ音を感じるとか、そういう感覚をつくれたりします。その他にも僕は、使えるガジェットを結構たくさん集めています。

笠井:ホラーに向くいろんな仕掛けを、アナログからデジタルまで。そういうの、ノウハウ知りたいです。やはりすごく努力しているんですね。

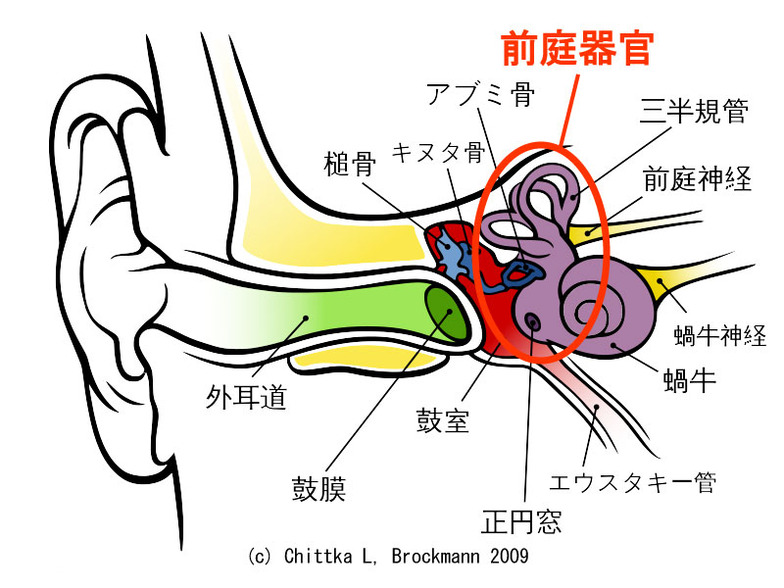

頓花:好きで集めてる。あと、指向性スピーカーはいいですよ。なかなか他では体験できない音の出し方ができます。

笠井:指向性スピーカーって、例えば私が歩くと音がついてくるとかですよね。

頓花:はい。超ピンポイントで狙えるようにつくれるので、耳元から誰もいないのに声がするとか。壁を狙ったら、その壁から反射で誰かがしゃべりかけてくるとか。キネクトみたいなセンサーを入れておいたら、自動的に顔を追尾するとかも可能です。

笠井:ホラープロポーズとか、ホラー結婚式の司会も面白そうですね。

頓花:いいですね、それ(笑)。ポピュラーに、そういう文化ができてほしいんです。

笠井:すごく楽しいですね!「ホラー×ラブ」みたいな。

頓花:「ホラー×○○」にすると、いろいろ放り込めるはずなんです。怖いという感情をどう使うかというメニューを広げたい。僕から言うと、エンターテインメントの中でホラーという席が「あれっ、空いてる」みたいな感じだったんです。「ここ、俺のもの!」という気持ち。

もちろん、ホラー界の先人の素晴らしさを否定することは全くないんですが、テクノロジーを掛け合わせるというところでいうと、僕らにもアドバンテージはあるかなと思ってます。

笠井:ぜひ、何か一緒にイベントをつくらせてください! 今日はとても勉強になりました。ありがとうございました。

頓花 聖太郎

株式会社闇 アートディレクター

1981年 兵庫県生まれ。元々はグラフィックデザイナー。 2011年 関西の制作会社 STARRYWORKSにアートディレクターとして入社。 大好きなホラーを仕事にすべく2015年、株式会社闇を設立。

笠井 真里子

株式会社電通 電通ライブ

2004年4月 電通入社。メディア局、プロモーション局を経て、現在のイベント&スペース・デザイン局に配属。リアル/バーチャルどちらの世界でも、共感を生み出す空間づくりを目指している。