2021/12/22

話題の「ヒアラブル」って一体なに?

- May / 01 / 2018

「ヒアラブル」とは何か?

最近、周りを見るとワイヤレス・イヤホンをしている人が多くありませんか?

実際、英WiFore社のレポートによると、欧米の主要メーカーの出荷台数ではすでに2016年頃に「無線」のヘッドホンが「有線」を上回っているそうです。Bluetoothによって長い間「有線」でつながれていたイヤホンが「無線」となり、イヤホンがグっと「ウェアラブル」(=リストバンドや眼鏡などの身に付ける電子機器の総称)らしくなりました。さらに、このイヤホンは音が聞けるだけではなく、マイクがついたり様々なセンサーがついたりして急速にスマート化しており、もはや「耳に入るコンピュータ」へと進化しています。

ヒアラブルを装着した筆者

このような、スマート化する無線イヤホンを総称して「ヒアラブル」と言います。元々「hearable」という単語は「聞くことができる」という意味ですが、「聴く(Hear)」とか「ヘッドホン(Headphone)」の頭文字に「ウェアラブル(Wearable)」を合体させて、新しく「聴覚のウェアラブル」を表現する用語になりました。独Bragi社がThe Dashという商品を発表したり、Apple社がヘッドホンメーカーのBeats Electronics社を買収した2014年頃から「ヒアラブル」という言葉が広がりはじめました。

それでは「ヒアラブル」はなぜ今、注目をあびているのでしょうか?

ヒアラブルが注目をあびる3つの理由

まず一つ目は「音声アシスタントの進化」があげられます。現在、Appleだと「Siri」、Amazonだと「Alexa」、Googleは「Assistant」といった音声アシスタントを展開していて、今日の天気を質問したり、音声会話で家電を操作したり、スマホで検索したりできるようになりました。昨年はスマートスピーカーが注目されましたが、マイク付イヤホンでもスマホやPCにつなげば同じことができます。

二つ目は2016年9月に発売されたiPhone7以降、「iPhoneからイヤホンジャックが無くなったこと」です。充電するのと同じジャック(Lightning)から有線イヤホンはつなげられるのですが、それでは今まで使用してきた多くの市販の有線イヤホンが使用できないので、これをきっかけに急速に街中で無線イヤホンを使用する人を見かけるようになりました。

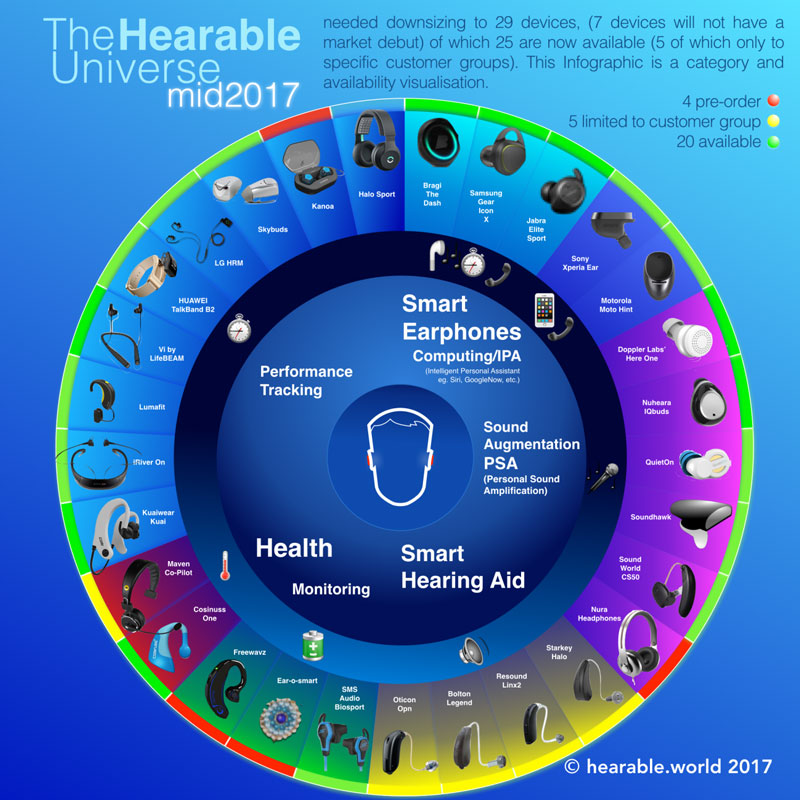

三つ目は、「機種の多様化が進み選択肢が増え、低価格のものも手に入るようになったこと」です。欧米ではクラウドファンディングで資金を募って同時通訳ができたり、ノイズキャンセルができたり、心拍数がはかることができるワイヤレス・イヤホンを開発するベンチャー企業が多数あらわれました(独Bragi社、スウェーデンEARIN、米Doppler Labsなど)。こちらは機能性を重視したものが多く必ずしも全てが成功したわけではありませんが、同時に中国系企業からは低価格のものが多数あらわれ、安いものでは二千円代から手に入るようになりました。

図:様々な用途のヒアラブル端末をまとめた「The Hearable Universe」 © 2018 (h)earable. Theme by XtremelySocial http://hearable.world/the-hearable-universe-2017-mid-year-review

ヒアラブルがもたらす体験価値

それでは「ヒアラブル」は私たちにどのようなメリット、どのような体験を提供してくれるのでしょうか?それは端的にいうと「手と眼の自由」です。「ハンズフリー、アイズフリーでのコンピューティング」がヒアラブルの最も大きな特徴といってよいでしょう。

今最も人々の生活を変えているデバイスは、スマートホンです。スマホが便利なのは、いつでもネットにつながれるからです。しかしその利便性と引き換えに、人間にとって生命を守る意味でも重要な「手」と「眼」がスマートホンの操作のために占有されてしまい、「歩きスマホ」は世界中で重大な社会問題となっています。海外では「スマートホン・ゾンビ」(スマホをしているので注意散漫にふらふら街を歩くから)という言葉まで生まれ、米ホノルル市では歩きスマホが条例で禁止されたことが話題となりました。

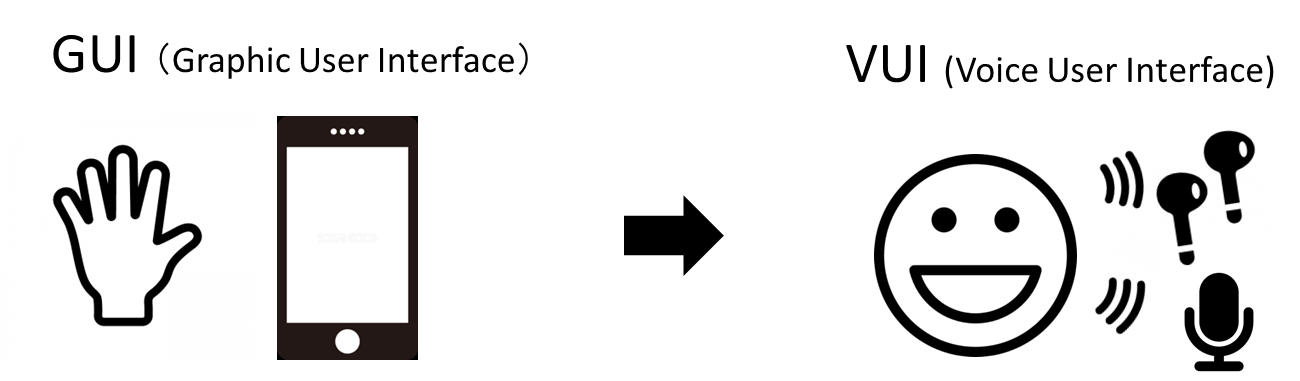

しかしヒアラブルを使えば、スマホはポケットに入れてしまい、あとはイヤホンのマイクを通じて声で指令することによって「手ぶら」で「画面を見ずに」、音楽を聴いたり、スケジュールを調べたり、簡単なサービスを行うことができるようになりました。つまりユーザーインターフェース(UI)の一部が、今まで絶対的存在だった「画面」から「マイク」に変化したのです。

図:画面入力から音声入力へ(筆者作成)

この「画面入力」から「音声入力」への変化は、マーケティングの領域でも大きな影響が予想されていて、これまでの「GUI(Graphic User Interface)」と対比して、「VUI(Voice User Interface)」と呼ばれています。さらにその先には、人々の行動や意思に最適化されて先回りして機器が自動的に操作される「Zero UI」、つまり「UI不要」の議論も起こっています。ヒアラブル含むウェアラブル端末はユーザーに物理的に密着しているので、この「UI不要の世界」においても大きな役割を果たすことが期待されます。

電通ライブは以上のことから、人間が行動するリアルな空間(フィジカル空間)とコンピュータを通じたネットワーク空間(サイバー空間)をつなぐ新しい接点としてヒアラブルに早くから注目してきました(詳しくは、こちらのウェブ電通報の連載記事「スマホの次はヒアラブル!」をご覧ください)。「ライブマーケティング」を推進するためにヒアラブルの実験を行っているので、次回はその具体的な取り組みをご紹介いたします。

日塔史

電通ライブ 第1クリエーティブルーム チーフ・プランナー

テクノロジーを活用したビジネス・プロデュースを手掛けており、現在「ヒアラブル」(聴覚の拡張デバイス)によるソリューション開発などを行っている。日本広告業協会懸賞論文「論文の部」金賞連続受賞(2014年度、2015年度)。電通Watsonハッカソン「日本IBM賞」受賞(2017年)。AIおよび先端テクノロジーに関する講演、寄稿多数。

#Column

2017/07/26

水のように空気のように、おもてなしを科学する:北川竜也(後編)

2023/08/16

あらゆるイベントに最適な場を提供する、会場検索サービス「VENUE LINK」開発の舞台裏(後編)

2017/07/26

水のように空気のように、おもてなしを科学する:北川竜也(前編)

2025/03/19

まわり、まわって。Vol.8 shuntaro氏

『写真と映像の、まわり。』