2017/01/31

新しい生態系や常識を、建築でデザインする:豊田啓介(後編)

- July / 31 / 2017

クロスジャンルに共創すべきなのに、企業や大学教育が領域横断型ではない

豊田:僕らもクロスジャンルに、いろんな専門家を入れたい。小さい事務所だと限界があるのですが、カリフォルニアへ仕事で月一ぐらいで行くと、あっちの仕事仲間はクロスジャンルなのです。特にデジタル系で建築もやっていてという人は最先端のやつが多い。そういう感覚をもっと社会実験的に、個人じゃないレベルでやれたらなと思っています。

大学の教育も、せっかく総合大学なら、建築の学生が経済学の単位を取ってこいとか、生化学の単位を取ってこいぐらいの話にしないと絶対面白くならないと思う。そういうところに、企業とか大学が投資をしていないのはすごく不安に思うし、僕らで何とか少しでもイニシエートしたいなと思います。

西牟田:さっき音楽の話があったのですが、ほかにコラボレーションしてみたい分野の人、産業はありますか。

豊田:ありとあらゆる分野の人とコラボレーションができたらやってみたい。直近の話でいくと、例えば僕らが3Dモデリングみたいなことをアルゴリズムでやると、出てきた形の最適な用途が必ずしも建築とは限らなくて。スケールとしてでかく出せば超高層ビルのある目的を満たした形なのかもしれないけど、小さく出せばシューズのソールの分子構造じゃないか、みたいな話がどんどん出てくる。そういうアウトプットの活用は、建築よりはプロダクトの方が早く実現できるのかなと思います。僕らが例えばナイキと、シューズの分子構造の開発でコラボレーションするというのが普通に仕事になっている状況になりたいとすごく思いますね。

西牟田:車の内装の一部をデザインしたり、畳をデザインしたり、建築のアプローチを使ってプロダクツに落としていくのは、すごく面白いです。プロダクツ領域のつくり方の可能性も広がりますよね!

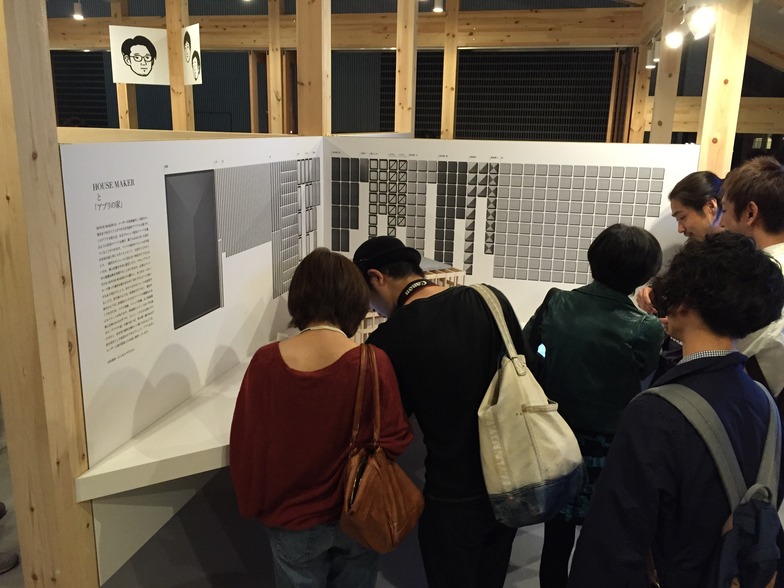

Tesse(2015~、草新舎と協働)なぜ畳は直行系でなければいけないのかという疑問から発想し、リノベーションの現場でも決して平行な壁、直線の柱など無いという現実を踏まえて、むしろランダムさを許容することで畳の表現も、施工合理性も高まるように製品化したカスタム畳。

ボロノイ図という幾何学パターンを応用して、独自のパターンをその都度生成する。オンラインでカスタム注文が可能で、マーケットの縮小に悩む日本のイグサ生産農家や伝統的な畳製造者に世界へつながるマーケットと新たなデザインバリューを提供する試み。

豊田:最近ループみたいのが何となく見えてきていて。今ニッティングもやっているんですけれど、ニッティングをアルゴリズム分析していくと、普通ではできないようなジオメトリーがたくさんできる。それをどうコントロールすると、どういうプロダクトができるかというのを先にやっていると、建築と全然関係ないアウトプットが見えてきて、それを突き詰めると畳のように、部屋のレイアウトを自動で制御して、アルゴリズムで探させるみたいな実験派生物が生まれる。それが一周回って、これまでではアプローチしようがなかった建築の考え方にも、スパイラルを変えて戻ってくると感じるようになりました。

例えば同じ3Dプリンターがうちの台北事務所にもあって、どっちでプリントアウトしても変わらないというので、いつもスカイプがつながりっぱなしで、常に顔を見ながら「これがさぁ」みたいな実験をやっている。それがいつの間にか普通になっています。

西牟田:3Dモデリングやニッティング、そういう技術開発から入っていくケース、そういうものに投資していく配分はどうなっているんですか。

豊田:意識しているのは、仕事の3割は遊びにするということ。クライアントワークじゃない実験が常に3割は、みんなの仕事のバランスにあるようにしていて、何か来たときに「あ、これ、応用できるんじゃない?」となるように引き出しにたまっていく。チームとしての経験知が上がらないと、チームとしてのバリューを出せないので、常に臨戦態勢をとっておく。実戦していない軍隊は、どう装備があったって弱いじゃないですか。

EaR(イアー)、エクスペリメンタル・アンド・リサーチの略なんですけれど、そういう名前のリサーチ部をつくって、さまざまな分野のリサーチをコンスタントにやっています。感性を常に研ぎ澄ましておいて、僕らではとてもカバーできないような、いろんな分野の最先端の面白そうな事例が、常に僕らの中を通るようにしておきたいから。そうしていると何か面白い情報が共有できるので、「これじゃない?」というのがより精度高く拾える。限られた時間の中で選択の精度を上げるためのシステムの一環です。

noizというプラットフォームの境界は、明確につくらない

西牟田:いろんな異分子的な人を取り込みたいというときに、どうしていますか。

豊田:noizは日本人が3分の1ぐらいで、とにかくできるだけいろんなバックグラウンドなり、多国籍の人を入れるようにしています。そうすると、技術環境から常識から、全然違います。雇用形態も、完全なフルタイムから、3日だけとか、原則インディペンデントだけど週1~2回は来ているとか。その周りにフリーランスや、企業にいる専門性の強い多様な人がいっぱい、ゆるいチームとしている。人を周りに集めておくためにも、リサーチの共有をやっていないと彼らが興味を持ってくれない。そういう人たちとプロジェクトごとにコラボレーションしています。才能あるフリーの人たちの取り合いもありますね(笑)。

事務所というプラットフォームの境界を明確につくりたくない。いろんなレイヤーでやる、細胞膜はできるだけルーズに。身体の中の器官みたいだけど、外の独立した細胞っぽいとか、それがグラデーションになっていて、明快に外か中かというのが言いづらいような環境がある方が面白いじゃん、みたいな感覚はありますね。経営的にはなかなか難しいですけど。

西牟田:そういうやり方をとるときに、大学も企業も、まだコラボレーティブな考え方の組織がつくられていないし、難しい。建築界で言うと、何が一番障壁になっていますか。膜をどんどん薄くしたいけど、なかなかできないんだよという壁は。

豊田:根本は教育システム論になっちゃうんですけれど、建築学部というのは明治以来の教育制度の中にあって、建築学科という中に意匠(デザイン)、構造、設備、環境、歴史、計画とかそういう分野があって、それぞれが学会になっていて交流しない。これまでの技術的な話とか施工の現実を考えると、意匠のデザインができたらそれを構造に持っていって、構造が検討して今度は設備に持っていってという、受け渡しバケツリレーみたいだったのです。意匠と構造が別組織で、感覚から言語から何から違う。そこがシームレスにつながらない。

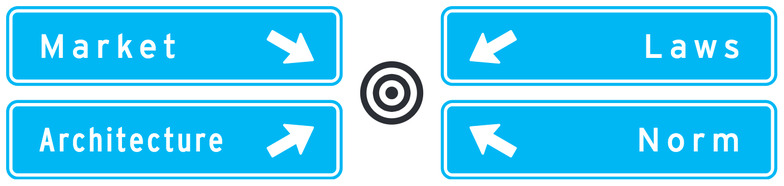

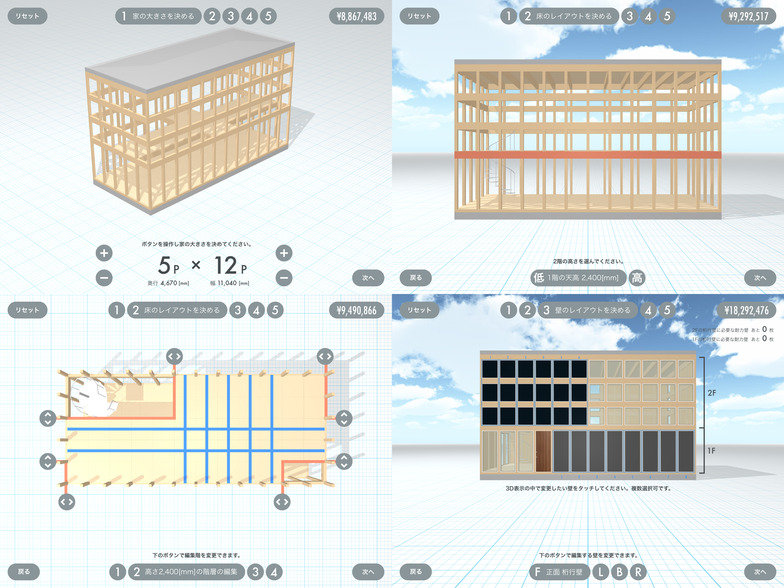

コンピューターの中でつくって、デジタルファブリケーションみたいな技術でアウトプットして、センサー技術のフィードバックがデザイン中のデータに入れられるみたいな、時間を超えたフィードループができるのが新しいデジタル技術の圧倒的な力。デザインと構造と施工と法規みたいに分かれちゃうと、せっかくのデジタル環境が全然意味ないので、それがすごくもったいないなと思います。アートインスタレーションみたいなレベルでは、うちはプチゼネコン的にデザイン・設計・施工の全てをやれるので、モデルケースができますけれど。

西牟田:電通とのコラボレートの可能性としては、どんなことをやりたいですか。

豊田:僕らは、犬みたいな雑食性の事務所なので、何でも食べますよ(笑)。どんな形でも実験にはなるし。でも、せっかく電通と何かするのであれば、ただインテリアをやってくださいというのではない、リサーチ的なことを含めて、社会実験的なことを真面目に実装するという前提でやれたらいいですね。

西牟田:僕としては、空間をデザインしてくださいというよりは、情報そのものや、環境をデザインしてください、といった仕事ができると面白いと思います。

データ化されたコンテンツみたいな、情報をデジタルデータ化して、それをもう一度3次元に戻すとどういうものができるのかとか。

豊田:そういうのはすごく興味あります! 普通にセンスがいいデザイン事務所は世の中にいっぱいあると思うので。もちろん僕らもそれができないわけじゃないですよ!(笑)でも、単なるセンスを超えたところに僕らは興味があるので、情報をどう可視化するかとか、物をどう情報化するかみたいなことを、建築の専門家として関われる機会があると、すごくうれしいし楽しみです。

西牟田:今一番、一緒に仕事をしていきたい豊田さんとじっくり話せて、今日は本当に充実した時間でした。必ず何かの仕事を、形にしていきたいですね! 引き続き、よろしくお願いします。

豊田 啓介

建築家

千葉市出身。東京大学工学部建築学科卒業。1996~2000年安藤忠雄建築研究所。01年コロンビア大学建築学部修士課程修了。02~06年SHoP Architects(New York)。07年より東京と台北をベースに、蔡佳萱と共同でnoizを主宰。現在、台湾国立交通大学建築研究所助理教授、東京藝術大学非常勤講師、東京大学デジタルデザインスタジオ講師、慶應義塾大学SFC非常勤講師。

西牟田 悠

株式会社電通

電通ライブ プランナー

2009年4月電通入社。入社以来、イベント・スペースデザイン領域で、プランニング・プロデュース業務に携わる。 大規模展示会やプライベートショー、プロモーションイベント、施設・ショップのプロデュースなど、国内外の実績多数。 イベント・スペース領域を核としながらも、さまざまな領域のパートナーとコラボレーションし、新しい表現に挑戦中。