2017/01/30

光の特性を使い切るデザイン:岡安泉(後編)

- August / 15 / 2017

光の特性をつかみ、それを適切にデザインすること

藤田:LEDの新しい使い方については、何を考えていらっしゃいますか?。

岡安:見え方でしょうね。LEDが出てきたときの、ネガティブ側の印象というのは、光が冷たいとか汚いとか、かなりろくでもない物言いをされていた。だけど、当時は実際そうだったんです。

藤田:汚いというのは、どういう状態なんですか。

岡安:色が一色になりきらない。白だけど、ちょっとピンクっぽい白だったりして。

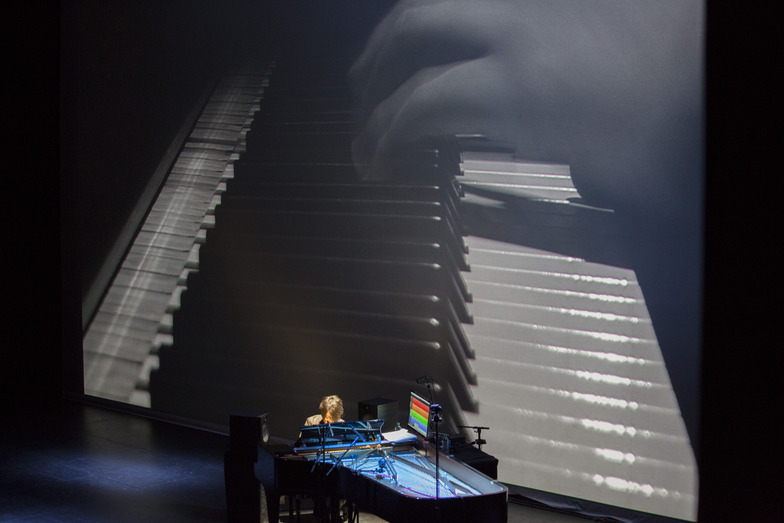

たまたま2010年に、東芝がヨーロッパにLEDの市場をつくりたいという話で、建築家の谷尻誠さんにミラノサローネに誘われたのですが、そのときにつくったのが、煙を流して、煙の裏側にLEDを入れて、LEDで煙の色を変えるということ。フルカラーを再現できるのがLEDのアドバンテージなので、そこをちゃんと見せようと思った。

その上で煙という流体をフィルターにすれば、色は混じり合うし、光の明るさも混じり合うので、LEDのバラつきは分からなくなる。その状況と鑑賞するための場をちゃんとつくれば十分感動できるものになると思った。つまり、LEDと人間の距離感をどう縮めるということをやった。そういう実験を今もやり続けているという感じです。

2010

Toshiba Milano Salone “Lucèste”

サポーズデザインオフィス

藤田:ピンチをチャンスに変えるというか、すごく面白いですね。流体といえば、2011年の東芝の水の作品もそうですよね。

岡安:そうですね。

建築家の田根剛さんとやったんですが、LEDの特徴の一つに高速応答性があって、信号を送るとすぐそれに反応する。それまでの光源はオン・オフとか調光とかすると、寿命にダイレクトに影響があったけど、LEDにはそれがない。その価値を魅力に変えたくて、ただ筋状に滝みたいに落ちている水に高速点滅するLEDの光を当てると、すごく小さな火花が空中に舞っているように見える。火花が明滅しているような見え方になるんです。

2011

Toshiba Milano Salone “Luce Tempo Luogo”

DORELL.GHOTMEH.TANE / ARCHITECTS

©Daici Ano

光は「ポータブルなもの」になり得るか?

藤田:次に狙っている方法論はありますか。

岡安:今、大きく目標に置いているのは、ポータブルなもの。例えば歴史をずっと遡って、百数十年前まで遡ると、火を使っていた時代までいくじゃないですか。そのころは、例えばろうそく1本だとしたら、それを中心に20センチ四方ぐらいで、せいぜい20ルクスの明るさしかとれないんです。それが現代の技術をもってすると、例えば六畳間に60ワットの電球1個あれば、くまなく同等の明るさがとれる。

想像ですが、白熱電球が生まれたときに、電球を前提に生活を変えていくというデザインの流れの中で、電球にふさわしい器具の形やいろんなものが決まっていったのではないかと思っています。その上で白熱電球の特徴を生かして、ダウンライトという形状ができたり、スポットライトみたいなものができたり。明かりに火を使っているころは、常に体のそばにあって火と人間が1対1で動いていますよね、空間に1個じゃなくて。

白熱電球が使えるようになってハイパワーなものができて、遠くから照らしても十分明るさがとれるから手元にある必要ないし、それ自身は熱いものだし感電もするから、白熱電球の特性を生かすという意味で照明器具が天井に向かっていったんだと思う。でもLEDはもともと弱電で、直流で動く半導体なので、感電の心配もないし発熱も小さくなっている。

そのようにエンジニアリングが進化したのだから、光がポータブルなものになってもいいんじゃないかと。みんなのポケットにはケータイもあるし、ケータイが光源になったって構わないというふうに考えていくと、光のポータブル化で次の豊かな何かがデザインできないかなと思っています。

それとは別に個人的な興味としては、流体にも相変わらず止まらない興味があるんですが、物の解像度にすごく興味があって。現象の解像度が変わるという行為で、人間の原初的な感情を揺さぶる何かをつくりたいなと、ずっと考えています。

今、春日大社の国宝館の常設で、インスタレーションをやらせてもらえることになっていて、10月1日から公開です。常設なので期間限定のいろいろな試みもやっていきたいと思っています。

テクノロジーを科学者に任せていると、生活の豊かさにはならない

藤田:世界的にテクノロジーとうまく付き合おうという機運がすごく高いですが、岡安さんはテクノロジーとどう向き合っていますか。

岡安:テクノロジーの活用方法を技術者とか開発者だけに任せておくと、人間をコントロールするような世界観に行きがちで、豊かさとリンクしない場合が往々にしてあると思うんです。一歩先のライフスタイルみたいなものをちゃんとデザインしておいた中にはまるテクノロジーじゃないと、生活が苦しいものになってしまうような気がします。

朝トイレで用を足すことによって健康状態が分かるといったときに、わざわざ健康チェックのためにトイレに行かなきゃいけないみたいなことが義務化するとか、人間を支配するような動きになりかねないですよね。だから、常に先回りしたビジョンをちゃんと考えておかなきゃいけないということだと思うんです。いったんテクノロジーが関係ないところで、究極気持ちいい暮らしとか、究極気持ちいいピクニックの仕方とかを常に考えて、そこにテクノロジーをどう当てはめるかというふうに考えていかないと、結局どちらもほどほどのものになっちゃう。

普段の仕事でもそうですが、クライアントからのオファーありきで物事を考え始めると、その範疇でのぎりぎりのものにしかならない。でも日常のいろんな行為への究極アイデアを僕なりに考えておくと、あるオファーが来たときに、それにかぶせることができる。

視覚以外の、「五感」の二つ目は必ず用意しておく

藤田:視覚は人間の体感に強く影響を与えるけど、照明で視覚以外のところにアプローチする、例えばダイレクトに触覚にアプローチするわけではないけど、あたかも触ったような感じになるとか、他の聴覚的な何かとか、そこらへんで目がある方法論はありますか。

岡安:難しいなあ。ただ、少なくとも僕がミラノでやるようなインスタレーションとか、今回の春日大社の作品でもそうですけれど、五感のうちの二つ目は必ず何か見つけておかないといけないというのが常にありますね。特にインスタレーションの場合は、視覚だけというのはだめで、五感のうちの二つ目を必ずうまく組み込んでおかないと、感動にまではたどり着けない。

二つ目が何になるかというのはすごく重要で、建築家の谷尻誠さんとやったときだと、前室の床に段ボールのチップを敷ことで、足から感じる感覚をまず変えちゃう、ということを谷尻さんがデザインしました。その空間に入る前の心の準備みたいなことかもしれないんですが、五感のうちの視覚は当然僕がやるとして、その次の第二感、第三感をちゃんと意識してコントロールするというのをやらないとうまくいかないですね。毎回違うんですけどね。何をターゲットにするかというのは。

2010

Toshiba Milano Salone “Lucèste”

サポーズデザインオフィス

岡安:そこで見えているものが美しいプラス、つい考えてしまうという、頭を使いたくなってしまうような状況をちゃんと用意しておくと、五感のうちの触覚だとか味覚はコントロールしていなくても、十分に二つ目の感覚を揺さぶるものになるんじゃないかなとも思っていて、春日大社で今やっている作品に関して言うと、「信仰の場」として、自然に考えたくなっちゃうような状況を作品で用意している。考えるための誘導を、見た目の次に用意しているという感じです。

藤田:僕がプランニングで、どういうものに出合ってもらうかをデザインするときも、それがモチベーションをデザインするというところまで落ちていないと、刹那的というか消え物的になってしまう。考えさせるデザインという発想は、目ウロコです。岡安さんにも、難産だった仕事なんてありますか。

岡安:結局一番難産なのは、ただ普通の照明計画をして終わったものですね。思い悩んで苦しんで、苦しんだけど何もできませんでしたというのは、ただの照明計画になってしまうんですよね。

僕の仕事も多分半数ぐらいは実はそうなってしまっていて、何か価値のある提案を提供したいし、こういうことをやりたいと思ってもいたけど、予算がこれしかないとかの条件でできないとか、施主さんを説得しきれなくてグレードが下がってしまったりします。何でもないものをつくるということが一番苦しくて、出来上がりを見るのもつらい。

藤田:深いなあ。他の人の仕事で、「これはやられた」と感じたものってありますか。

岡安:僕は、デザインに興味があって始めたんじゃないので、あまり人の情報を知らない。多分、経験と知識のない中でやると、人と違うものができるということなんじゃないかな。下手に知らないのが、いい側に働いている可能性はありますね。

藤田:距離感は大事ですよね。普段の生活の中で、一番興味があることは何ですか。

岡安:何だろう。やっぱり光かな。光だったり、水だったり…。趣味ないんですよ、僕。普段何やっているかというと、隅田川の光の反射を見ていたりとか。なんかだめな人間なんです(笑)。何となく、いつも光を見ていたりします。雨の日の街灯をずっと見るとか。

藤田:まさに岡安さんにとって照明デザインは天職ですね! 今日は本当にありがとうございました。

岡安 泉

岡安泉照明設計事務所 照明デザイナー

1972年神奈川県生まれ。1994年日本大学農獣医学部卒業後、生物系特定産業技術研究推進機構、照明器具メーカーを経て、2005年岡安泉照明設計事務所を設立。 建築空間・商業空間の照明計画、照明器具のデザイン、インスタレーションなど光にまつわるすべてのデザインを国内外問わずおこなっている。 これまで青木淳「白い教会」、伊東豊雄「generative order-伊東 豊雄展」、隈研吾「浅草文化観光センター」、山本理顕「ナミックステクノコア」などの照明計画を手掛けるほかミラノサローネなどの展示会において多くのインスタレーションを手掛けている。

藤田 卓也

株式会社電通 イベント&スペース・デザイン局 プランナー(2016年当時)

2003年4月電通入社。入社以来、イベント・スペース関連部署に所属。 イベント・スペース領域に加え、マーケティング、クリエーティブ、プロモーションなど領域にとらわれないプランニングを実践。

#Column

2019/02/05

イヤホンをしているあなたは、もうサイボーグなのかも知れない(前編)

2017/11/01

「アーティスト」と「アートディレクター」の境目はどこにあるのか(前編)

2021/12/23

2017/07/26