2021/03/11

演劇×人工知能プロジェクト

演劇台本作成A.I

- 東京ミッドタウンマネジメント株式会社

- May / 06 / 2019

- 東京ミッドタウン日比谷6F BASE Q

体験者ひとりひとりのオリジナル演劇台本を書き上げる、演劇×人工知能プロジェクト

企画~設計/施工~運営まで一気通貫で担当

ゴールデンウイーク期間に開催された日比谷フェスティバルにて、メイン会場の東京ミッドタウン日比谷の6階で行われたイベント。

体験者ひとりひとりのインプットをもとに、AIによって体験者だけの物語を作成し、体験者へ物語を綴った台本を配布。

本来、受動的なものである演劇という体験に、AIをかけあわせることにより体験者みずからが能動的に演劇に関わる仕掛けとすることで、普段演劇になじみのない人のみならず、演劇に精通している方にも新しい体験として演劇というものを提案した。

<体験フロー>

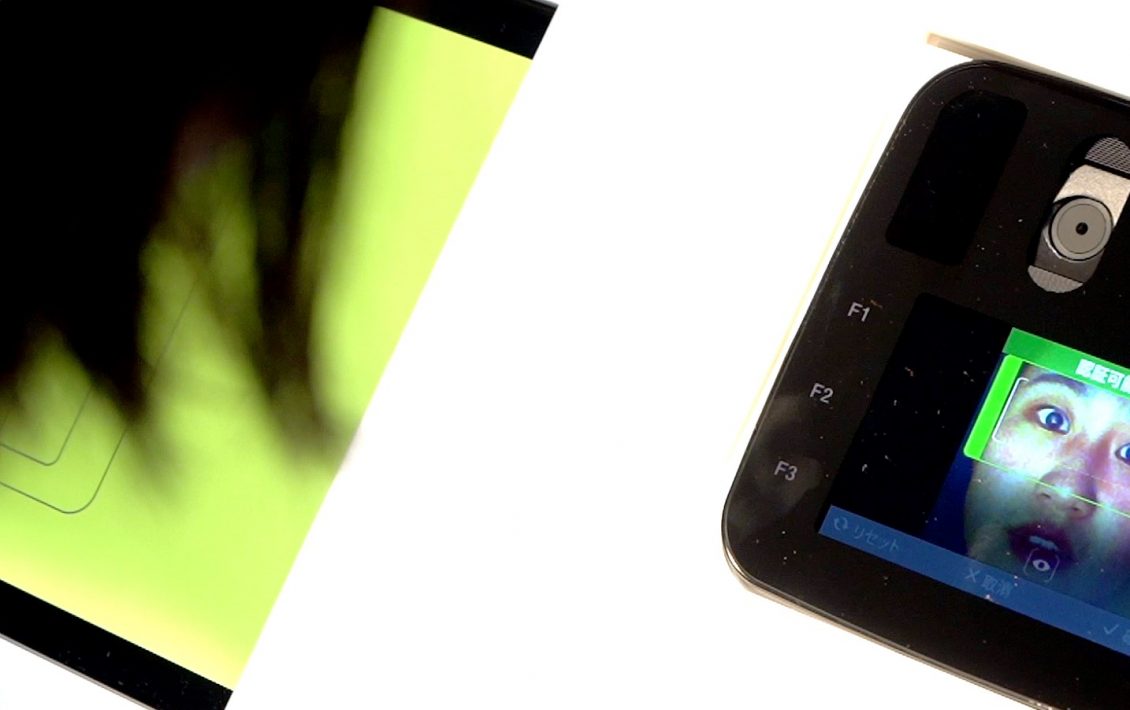

1.インプット(入力)

タッチパネルによる選択入力を行い、表情、音声認証などによって感情をAIが読み取り、ユーザー1人1人に沿った、オリジナルの台本が構成される。また台本の表紙は体験者の虹彩情報を取得し、体験者オリジナルの表紙を作成。

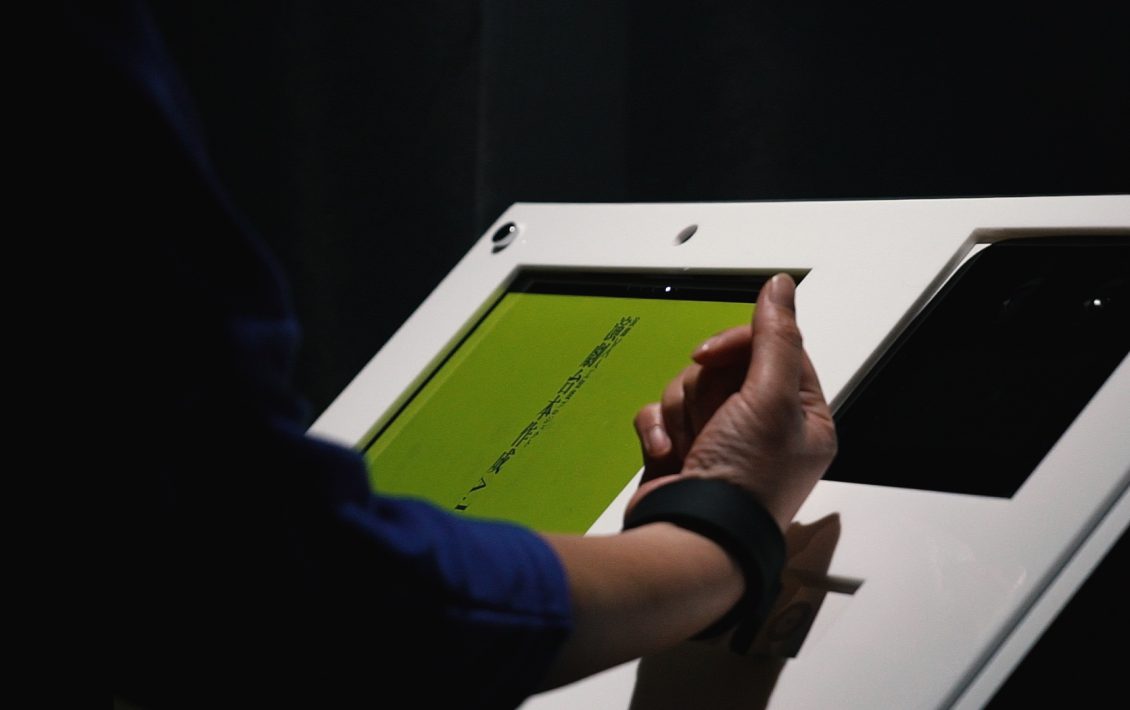

2.インスタレーション(体験する)

過去に構成されてきた台本が空間の中に映し出されており、パーソナルな空間も用意されている。パーソナル空間では、ICタグをかざすことにより、その人に沿って構成された台本の一部が、目の前のスクリーンに映し出される。

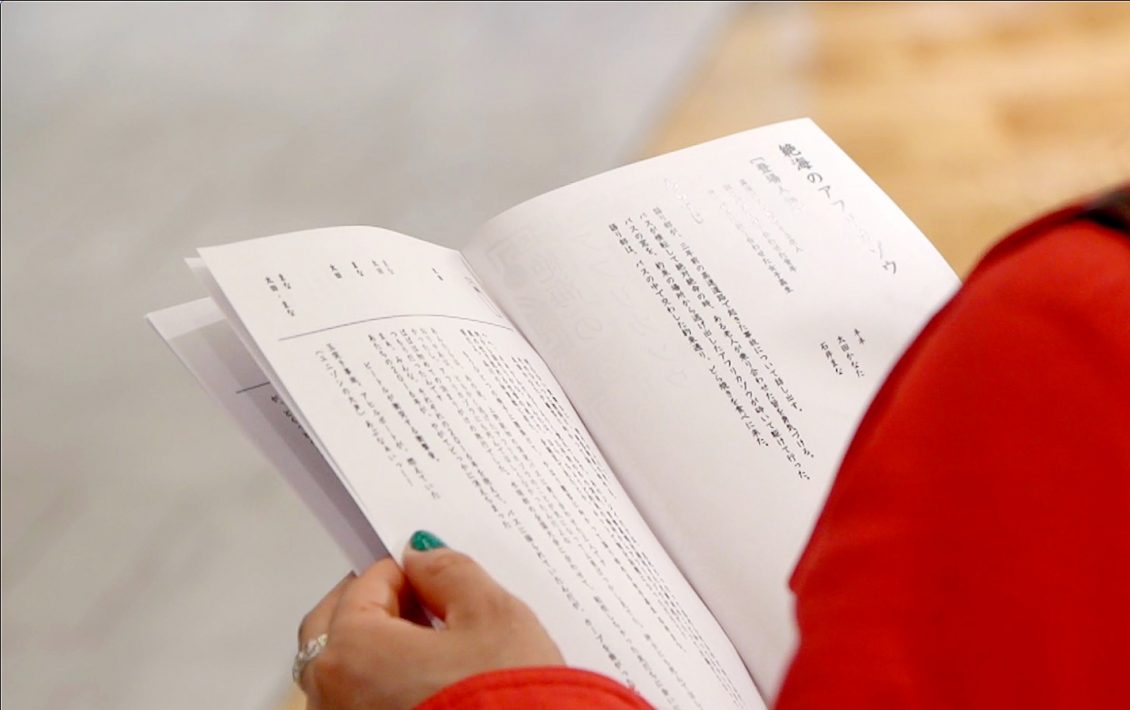

3.アウトプット(持ち帰る)

オリジナルの台本は印刷されて、もらえる。また台本の裏表紙にQRコードを記載し、デジタル上でも閲覧可能。

演劇×人工知能プロジェクト

演劇台本作成A.I

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

2019年5月1日~5月6日

東京ミッドタウン日比谷6F BASE Q

SUPER DRONE CHAMPIONSHIP

- 株式会社NTTドコモ、DRONE SPORTS株式会社、株式会社NTTぷらら

- March / 31 / 2020

- 幕張メッセ

NTTドコモ、NTTぷらら、DRONE SPORTSが共同主催の日本最大級の屋内ドローンレース。

当社は施工、演出進行、運営回りを担当。

ドローンレースが持つ競技自体の魅力の最大化に加え、プロジェクションや植栽とライティングを用いた空間演出を行い、デジタルと自然を融合した世界観を創出することによって、新たなスポーツ視聴体験を提供。

■コース設計

・植栽に囲まれたスタート台から発射し、プロジェクションやライティングで演出されたデジタルな世界を飛行後、リアルな世界に戻り滝の映像を投影したゴールに終着するといった、自然(リアル)とデジタルな2つの異なる空間を融合したコースデザインを行った。

・DRONE SPORTSとシミュレーションを重ねてコース設計を行い、結果的に接戦となる対決の多い、迫力のあるレース展開に繋がった。

・従来のドローンレースのようにネットの中をドローンが飛ぶのではなく、観覧席をネットで囲い、その周りをドローンが飛行する空間設計とした。

観覧者の頭上や真横をドローンが通過する為、ドローンのスピード感をより間近に体感することができる臨場感のあるコースとなった。

※今回は新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、無観客で実施。プレス及び関係者のみの観覧となった。

SUPER DRONE CHAMPIONSHIP

株式会社NTTドコモ、DRONE SPORTS株式会社、株式会社NTTぷらら

3月31日

幕張メッセ

Hitachi Social Innovation Forum 2023 JAPAN

- 株式会社日立製作所

- September / 21 / 2023

- 東京ビッグサイト 会議棟

日立グループ最大規模のイベント、4年ぶりリアル開催! 全70以上のプログラムで実施!

「Hitachi Social Innovation Forum 2023 JAPAN」は、日立製作所が主催する年次イベントで2019年以来、4年ぶりのリアルイベントとして開催した。

日立製作所トップが経営ビジョンを語る基調講演をはじめ、それぞれの分野のプロフェッショナルとビジネストレンドについて語る特別セッション、お客さま・パートナー・有識者と社会課題や解決への展望を議論するビジネスセッション、最新のテクノロジーや社会イノベーション事業の取り組みを体感いただく展示など全70のプログラムを展開した。

電通ライブは、企画、デザイン、設計施工、機材、コンテンツ制作、運営、ステージ進行、事務局業務等、プロジェクト全体を担当。

イベントの目的である、ビジネス機会創出、ブランドロイヤリティ向上、両方に貢献した。

Hitachi Social Innovation Forum 2023 JAPAN

株式会社日立製作所

2023年9月20日(水)~21日(木)

東京ビッグサイト 会議棟

人が集う「演劇という場所」をつくる:藤田貴大(後編)

- July / 31 / 2017

演劇だけでは形容できない、中間的な何かを空間にちりばめる

藤田卓也(以降、卓):客の時間のパイは決まっているじゃないですか。どのように関心の接点をつくるかが難しいですね。

藤田貴大(以降、貴):インターネットさえあれば個人も映像表現で何だってできるし。でもその中で演劇のようなアナログなジャンルは、どうやって生き残れるのか。家でできることと、外に出て体験しなきゃだめなことの折り合いをどうつけていくか。やはり家を出てもらって、今回の「書を捨てよ町へ出よう」の場合4800円払って「見てよかった」と言わせたいですよね。

演劇だけで本当に2時間お客さんを座らせることができるのか。演劇じゃない要素の時間があったり、これは演劇だけでは形容できないなみたいな、中間的な何かがちりばめられていたり、どこに満足してもらうかというさまざまな要素を空間に散らばせたいと思っています。

卓:まさに、藤田さんの演出は、階層的につくられている感じがすごくしました。フックをたくさんつくっているということなのですね。

貴:今は僕がそういうことを試みている時期だし、そういう問題に僕が直面しちゃっているために、スタッフはみんな大変なんです。いろんなコラボレーションが一作品において同時並行で起こっている。全方面で音楽や服ともコラボをやっているし、言葉の補強では又吉直樹さんとか穂村弘さんとも関わっているし。

一方でいつかはこういうスタンスじゃなくて、本当に演劇だけに戻ってみてもいいんじゃないかとも思っています。一回またシャープにしてみて、どれだけの人がついてきてくれるか。今年僕は30歳になったんですが、30歳代は多分そういう時間の使い方になっていくのかもしれませんね。でもシャープするにしても、一回風呂敷を広げてノイズにまみれてみて、その後にシャープになったもののシャープさの方が信用できると思う。

卓:すごく共感できます。広告コミュニケーションを考えるプロセスも、まさにそうですよ。アイデアを広げて、最後はシャープに収れんさせるという意味で。

観客に対して「嘘のない空間」を演出することにこだわる

貴:20歳前後のときに演出助手をやっていた時代があって、パネルの裏にはけてきた俳優さんが、パネルの裏にはけた瞬間に『ジャンプ』を読み出したんですよ(笑)。上演時間は1時間半とか2時間ぐらいじゃないですか。その時間さえ『ジャンプ』を読むことを我慢できなかったのかと驚いた。袖のパネルを全部スケルトンにした方が面白いんじゃないかと思いました(笑)。だけどお客さんは、本当にその2時間舞台に向き合っているわけだから、その2時間ぐらいは我慢してもよくない?と思います。僕は来たお客さんに対して、嘘のない空間を目指しているんです。

卓:上演時間中の役者さんには、絶対にそのテンションを保ってもらわなければならないと考えているんですね。

貴:はい、だから、はけさせません(笑)。大体みんな、(役者は)舞台上にいますよ。演劇ではお客さんに見えないところで水とかを飲むけど、水飲む作業もお客さんの前でやらせているから。

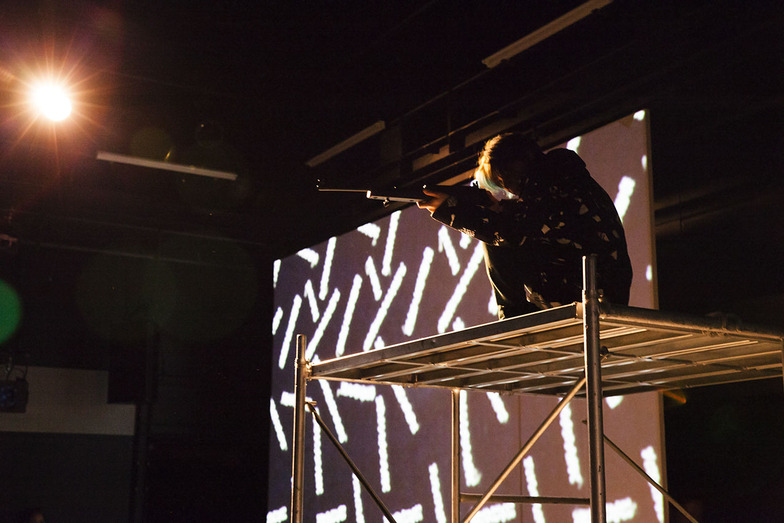

卓:ドリフの場面転換みたいですね(笑)。ここでしか見られないものを見た、という感じにつながるというか、僕もイベントの企画をするときには体験の希少性を突き詰めるよう心がけています。その体験を口で説明できないところぐらいまで持っていきたいというのを目標にしています。今回の「書を捨てよ町へ出よう」でも、席の後ろの通路を演者の人が走ったりすると、前の方の客は振り返ったりして、空間全体が緊張感のある舞台になっていましたね。

貴:一回性に賭けていく部分があって、しかもその部分をどれぐらい作品に最終的にパッケージングさせていくか。希少価値の高いものを見せることは妥協しちゃだめだと、こんな時代だからこそ特に思いますね。

公演を見る土地によっても、見え方が全然変わってくるものなのです。だから地方の公演に行って、そこの土地ではどういうご飯を食べているのかとか、どんな歴史があるかをなるべく現地の人に教えてもらうことにしています。演劇って、音楽もできるし、照明とかビジュアルのこともこだわれる、しかもストーリーも全てゼロから作れる、まさに総合芸術ですから。

常に次の「違う化学反応が起こる」ことを目指して

卓:各方面とのコラボレーションは、どのようにディレクションしているんですか?

貴:衣装にしても音楽にしても、コラボレーションをする方たちに、こちらのイメージや希望だけを押し付ける事は絶対にしたくないと思っています。それは可能性をすごく狭めてしまうと思うので。例えば、衣装だとこのシーンにこういう服が欲しいんですという話はしたことなくて、このシーンは一応こういうシーンだけど、この役者に似合う服であれば何でもいいです、という感じですね。いろんなものが共存し合い過ぎちゃうと、それってすごくリスクも高くて、散漫なノイズになってしまうということもあり得るわけですが、遠回りの調整をあえて、ずっとしているという感じです。

卓:つくっているクリエーターをリスペクトしているということですよね。違った角度から見ると「農家の顔が見える」みたいな効果もあるのかな(笑)。

貴:まさにそうですね、最初はできるだけ漠然としたところから始めた方が多分、違う化学反応が起こるんじゃないかな。

卓:勇気の要ることですね。

貴:作品づくりのポテンシャルって幾つかあると思うんですよ。僕も劇場に「この12月に寺山修司さんのこの作品をやってほしい」というオーダーを受けるわけです。じゃあどういうことをすればいいのか、最初は迷いますよね。藤田のコラボレーション力をフルに使いたいのか、役者とがっぷり四つになって演出するのか、寺山修司へのオマージュをやりたいのか、いろいろ方法はあると思う。そこを絞り過ぎちゃうとポテンシャルを引き出せないことになるから、組み合わせのバランスが難しい。

卓:ディレクションの幅を広げて、可能性を最大限に引き出しているんですね。

貴:オーダーされる側は、絞ったことを指示してくれた方が安心するけど、やりやすさって本当は危ないんです。微妙な限界値を上げるための言い方が難しい。

卓:相手が深く考えざるを得ないような状況を、うまくつくってるわけですね。

貴:ドSな感じがあるのかな(笑)。ただ、これまでには失敗もあって、たくさん相手に怒られてきています(笑)。

卓:藤田さんが映像作品や他の分野のクリエーションもやられると面白いんじゃないかなと、今日の話を聞いていて思いました。コンテンツはまだまだ、いろいろな組み方で拡張の可能性がたくさんあると感じました。藤田さんなら、広告の分野との協働でも、一緒に面白いことができそうです。今日は、すごく勉強になりました。

<公演情報>

「夜、さよなら」「夜が明けないまま、朝」「Kと真夜中のほとりで」

作・演出 藤田貴大

2016.2.11-2.28/彩の国さいたま芸術劇場 小ホール

http://www.saf.or.jp/arthall/stages/detail/3387

チャレンジふくしまパフォーミングアーツプロジェクト!「タイムライン」

2016.3.26 sat/福島県文化センター(福島県福島市)

作・演出 藤田貴大 音楽 大友良英 写真 石川直樹 振付 酒井幸菜

出演 福島県の中高生 主催 福島県

http://www.fukushima-performingarts.jp

LUMINE0オープニングイベント レパートリー作品三作同時上演

2016.4.28 thu – 5.8 sun/LUMINE0

「カタチノチガウ」 2016.4.28 thu – 4.30 sat

「あっこのはなし」 2016.5.2 mon – 5.4 wed

「てんとてんを、むすぶせん。からなる、立体。そのなかに、つまっている、いくつもの。ことなった、世界。および、ひかりについて。」2016.5.6 fri – 5.8 sun

http://mum-gypsy.com

藤田 貴大

マームとジプシー主宰/演劇作家

1985年生まれ、北海道伊達市出身。桜美林大学文学部総合文化学科で演劇を専攻。 2007年マームとジプシーを旗揚げ。以降全作品の作・演出を担当する。ほぼ2ヶ月に1作という驚異的な数と質で作品を発表し続けている。11年以降、さまざまな分野の作家との共作を積極的に行う。10年6月、坂あがりスカラシップ2010対象者に選抜される。11年6~8月に発表した三連作「かえりの合図、まってた食卓、そこ、きっと、しおふる世界。」で第56回岸田國士戯曲賞を26歳で受賞。また、演劇以外の活動としては、共作漫画「mina-mo-no-gram」(秋田書店)や「cocoon on stage」(青土社)などを出版。また、初の短編小説である「N団地、落下。のち、リフレクション。」(新潮社)など、活動は多岐にわたる。

藤田 貴大氏プロフィール写真

株式会社電通 イベント&スペース・デザイン局 プランナー(2016年当時)

2003年4月電通入社。入社以来、イベント・スペース関連部署に所属。 イベント・スペース領域に加え、マーケティング、クリエーティブ、プロモーションなど領域にとらわれないプランニングを実践。

音楽とは空間と時間をつくること:渋谷慶一郎(後編)

- July / 31 / 2017

「スケアリー・ビューティー」を、無限大に拡張するためのテクノロジー

藤田:ボーカロイド・オペラもやられていますが、どんなふうにテクノロジーを捉えていらっしゃるのか。作品に取り込む際のスタンスを教えていただけますか。

渋谷:例えば、最近パリで新しいプロジェクトの打ち合わせをしているときによく口にしているのが「スケアリー・ビューティー」という言葉なんです。不気味だけど美しい、気持ち悪いけど感動するとか。テクノロジーはこの方向性を拡張するのに使いたいし、そこに可能性を感じています。当たり前だけど、新しい技術を使うことが大事なんじゃなくて、表現として何がしたいかが大事なんです。日本はそうでもないけど、特にヨーロッパは良くも悪くも何を言いたいかというのが明確にない作品は「何、それ」という感じになるし、実際それは「何、それ」なんですよね(笑)。

ただ、テクノロジーが表現の中心にあると「カッコよく」なりやすい。ミニマリスティックだったり、「カッコいい」アートを生むのにひたすら使われてるし、実際それは向いている。基本がゼロイチでコピー&ペーストだから。

でも、「カッコいい」は上書きされやすいしすぐに更新されちゃう。それは「カッコいい」の鍵になっている精度という基準がそもそも更新されるのを前提に存在しているからです。結果的にテクノロジーとカッコいいの組み合わせはその精度が占める割合がほとんどだからすぐに古くなるんです。 それに比べると不気味なものの強さというのはあって、それはここ50年くらいは見過ごされてきた感があるけど、テクノロジーを軸に見直してもいいと思ってるんです。例えばピカソの絵は決して自宅に飾りたいようなものではないけど、ある種の不気味さと強さが残る。この方向性は今までのテクノロジーとアート、音楽の関係でいうとカオスとかノイズになりやすかったんだけど、そうじゃなくてグニャグニャに曲がってて不気味なんだけど美しい音楽みたいなものが可能になってきた気がしていて、僕は今ソロアルバムがつくりたいんです(笑)。なんか没頭するに足る世界がある気がしてきたというか。

藤田:確かに、渋谷さんのボーカロイド・オペラ「THE END」を見たとき、僕も和の怪談の持っている怖さを雰囲気で感じました。

渋谷:「THE END」はパリでやったときも日本的だと言われましたよ。むしろ怪談的なのかな(笑)、僕は全然意識してなかったけれど悪くないなと思っています。

2015年 wayofrabbit

AIを載せたロボット2人が、相互進化で音楽をつくってみる

渋谷:AIも、その方向で捉えているのです。アンドロイドをボーカリストにして、オーケストラ伴奏とかコンピュータを使ってというのをずっと進めていて、もしかしたら年末あたりにできるかもしれない。ただ、究極的にはロボットを2台つくって、部屋に閉じ込めておいて相互進化するようなAIを載せてということをやらないと面白くならないだろうなとは思っていて。これはかなり難しいとは思うんだけど、それで2人の関係の中で音楽ができちゃっているみたいなものになったとき、全く新しい芸術になる。

藤田:人が介在しない作曲、音楽…。

渋谷:そう、人が入る余地がない関係性の音楽作品を、人が聴く。

藤田:どういうロボットをどうつくるのかというところに、渋谷さんのアイデアが反映されるわけですか。

渋谷:僕は、誰々にそっくりなロボットとかは、限界があるなと思っています。というのは、初音ミクというのはキャラクターだから強いわけで、何かにそっくりなロボットはキャラクターにはなり得ないから。例えばレディー・ガガのロボットのTシャツと、レディー・ガガ自身のTシャツ、どっちを買うかといったら、本人のTシャツを買いますよね。それが「キャラクター」であるということだから。

だから、完全に人間に似せているだけのロボットではなくて、半物体半人間みたいな、機械と人間の境界を超えたものをつくりたいと思っている。そんなロボットが独唱で歌っていて、人間のオーケストラが伴奏するコンサートをやるとか面白いなと思っています。

プログラミングにも魂は宿る

藤田:最近は、ディープラーニングも話題になっていますね。

渋谷:ディープラーニングというのは、要するにビッグデータをどう扱うかということですよね。

この間「MEDIA AMBITION」をやるときに、僕の10年間分のサウンドファイルを東大でディープラーニングしてもらったのです。それでノイズをつくったけど、センスのいい学生がやると、やはり面白いノイズができる。だから、プログラムにも魂は宿ると思った。

藤田:ある種の指向性というか、ディレクションができるわけですね。

渋谷:そう、それは絶対出てくる。ディープラーニングでつくったデータは、意図的に一つの公式でつくったノイズよりは複雑というか、変にスカスカ感と複雑さが同居しているような、今までにちょっと聴いたことがないものになった。で、こういう超カッティングエッジなことはできるけれど、僕はそこからさらに、マスというか、汎用性に落としていきたいんです。

僕は分かる人だけ分かればいいとは全然思ってないんです。広告の音楽も含め大体自由にさせてもらっているから、マス向けの作品を自分の演奏会でも弾くし、アルバムに入れたりすることもある。でも、広告にありがちなマスのために仕事でつくった音楽なんて、誰も聴きたくないですよ。音楽をつくるというのは、自分が自分じゃない何かの直感とつながる瞬間がないとできなくて、そのつながる、天から降りてくるものの周りの容積をどれだけ増やしてあげるかということなのです。その容積をどういう形、色にするかをチューニングする。

藤田:渋谷さんのつくっていらっしゃるクリエーションは、感情に直撃する感じがしていて、メッセージももちろん届くんですけれど、それよりも先に感情が動かされているというか、つかまれている感じがします。そこに、計算はどの程度あるんですか?

渋谷:衝動があって、さらに計算がすごい速さでついてくるときがある。そのときは、血管がドクドクいって「あ、来てる、来てる、来てる…」と思う。

ノイズミュージックは人間の認知を、ある段階で超える

藤田:CMの曲や、僕も大好きなドラマ「SPEC」の音楽とか、オーダーがあって向き合うクリエーションへのスタンスも教えてもらってもいいですか。

渋谷:僕にとっては、条件が全くないクリエーションというのはない。自分のソロにしたって、発表形態はどうなのかということは絶対付きまとうから。僕は、こういう感じにしてとか、あの曲みたいにしてという発注はされないで済んでいるので、大体好きなようにつくらせてもらっているんです。だから、ほとんど差がないかな。

ドラマとかCMって覚えやすい方がいいじゃないですか。覚えやすい方がいい曲をつくるときに、ピアノの名曲を思い浮かべるとだめなんですよ、パクリになるから。僕には得意技があって、全然関係ないブラックミュージックのすごくいい曲の断片をちょっと想像して、一度忘れた後にピアノを弾くといいのができたりする(笑)。

藤田:渋谷さんから生まれる音楽そのものに、何かがあるとしか思えない。自由につくっているのに、聴く方はハマる。

渋谷:オーダー仕事は、僕は全く苦にならないですよ。

藤田:僕らは制約慣れというか、制約がないと動けない、クライアントからオリエンをもらわないと動けない体質になっているんです。

渋谷:そういう役割の人がいていいんだけど、制約を受けっぱなしのアーティストとやると薄まったものができちゃう。日本のアーティストは、海外のアーティストに比べると、異常に生活危機意識が強い人たちが多いので、オーダーに対して素直なんです。飼い慣らされやすいから、聴いていてもスポイルされたような音楽が多い。でも、広告にとっては、本当はスポイルされてないものの方がいいはずですよね、絶対。

藤田:絶対いいです。それだけで価値になって、分かりやすい方が。「そうだ 京都、行こう。」みたいな超ロングセラーCMでも、渋谷さんの音だとすぐ分かるのが不思議です。

2015年 Cosmogarden

渋谷:この前の「そうだ 京都、行こう。」も最初の何秒かで分かるっていう連絡がいくつも来ました。僕は、割とアカデミックなことをやっていたけど、あの世界は制約が多いじゃないですか、楽器編成とか。だから制約があるのは当たり前なんです。あと、音楽を聴いたときに、素のリスナーになかなかなれない。新しい音楽を聴いたときに、これどうできているんだろうとか、構造をリアライズする頭にどうしてもなるから。

藤田:音楽の聴かれ方は、これからどう変わっていくと思われますか。

渋谷:すごくイージーに消費されるものと、そうじゃないもの、二極化すると思っていて、やはりネットが鍵だなと思う。というのは、ストリーミングで現状の最高音質の規格のDSDがコンバートなしで聴けるようになると、結構いいステレオとかを持つ意味が再び出てくるし、逆にコンピューターのスピーカーでも十分いい音が聴けるから、これからはファイルなんて持つ必要ない。

ディープラーニングも、例えばDCGANっていうプログラムでもサウンドデータを高いクオリティーのまま回すのはまだ無理なんです。でも逆にMP3まで落としちゃって、コンピューターの仮想空間で計算をやらせて、最後の段階でバッと高音質に上げればいいだけじゃないかとか、東京大学の池上高志さんといろいろやっているところです。そういう仮想領域をコンピューターにつくってというのは面白いと思う。あと、建築や公共空間と音楽の関係にディープラーニングの自動生成を使うアイデアもあって、これも進めようと思ってます。

やっぱり鍵になるのはコンピューターを100%生かして音楽をつくるときに何ができるかということ。例えば今のメディアアートにつけられてる音楽を聴くと皆きれいなソフトシンセサイザーとビートで、いわゆるエレクトロニカのややゴージャスな焼き直しみたいになってるんだけど、それはあまり面白くないなと思っています。コンピューターが持つ可能性を100%出し切っているとは思えなくて、やはりコンピューターじゃないと出ない音やフォルムをつくらないとダメだなと。僕はピアノも弾くし、必要があればオーケストラも書いたり、全部やるからそうじゃないとコンピューターを使っている意味がないんです。

だから、コンピューターを軸に音楽を考えると何がノイズで何が楽音か、メロディーかとかいうのは全然重要じゃなくて、それらは並列なんです。今は音楽が多層的にレイヤーされているような音楽は減ってきてて、ひとつの音に情報量や密度、あとは快感を感じるような聴かれ方が増えている。それは現在の他のアートやテクノロジー、情報環境の影響と相互関係にあると思います。だから音楽をそれ単独の問題として考えないというか大きな枠として文化の一部にあるというのが大事な認識で、そこに流れているのがテクノロジーという共通言語なんだと考えています。

藤田:ロボットとAIの話は、まさにそういう、まだ聴いたことない音楽、鳴らされていない音ですね。その出現を待っています。僕は渋谷さんの音楽が大好きなので、今日はすごく緊張しましたが、とてもぜいたくな時間でした。本当にありがとうございました!

渋谷 慶一郎

作曲家/アーティスト

1973年生まれ。東京芸術大学作曲科卒業。2002年に音楽レーベルATAKを設立、国内外の先鋭的な電子音楽作品をリリースする。代表作に 「ATAK000+」「ATAK010 filmachine phonics」など。09年、初のピアノソロ・アルバム「ATAK015 for maria」を発表。2010年には「アワーミュージック 相対性理論 + 渋谷慶一郎」を発表。 以後、映画「死なない子供 荒川修作」「セイジ 陸の魚」「はじまりの記憶 杉本博司」「劇場版 SPEC~天~」、TBSドラマ「SPEC」など数多くの映像作品で音楽を担当。コンサートのプロデュースや、初音ミク主演による世界初の映像とコンピューター音響による人間不在のボーカロイド・オペラ「THE END」を制作、発表。パリ・シャトレ座や、オランダ・ホランドフェスティバルでの公演も話題となった。 最近ではJWAVEの新番組「AVALON」のサウンドプロデュースを手掛け、ヘビーローテーションされているテーマ曲が大きな話題となった。この5月にはパリでオペラ座のダンサー、ジャレミーベランガールらとのコラボレーションによる新作公演「Parade for The End of The World」が控えている。

藤田 卓也

株式会社電通 イベント&スペース・デザイン局 プランナー(2016年当時)

2003年4月電通入社。入社以来、イベント・スペース関連部署に所属。 イベント・スペース領域に加え、マーケティング、クリエーティブ、プロモーションなど領域にとらわれないプランニングを実践。