2017/08/22

ドバイ万博日本館の展示が示した、

“日本らしさのある体験”

- December / 23 / 2021

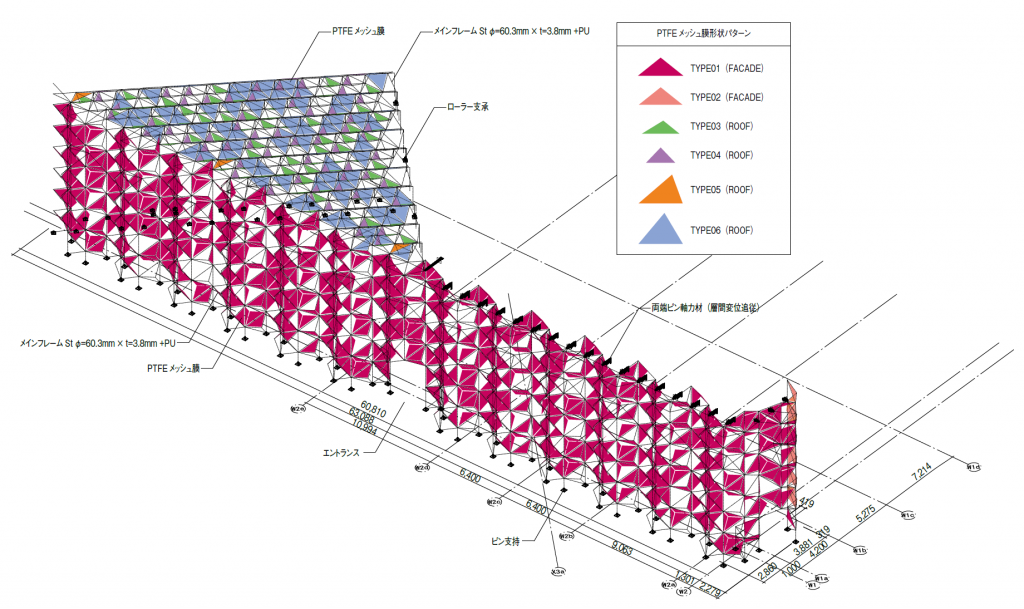

2021年10月1日にアラブ首長国連邦ドバイにて開幕した「2020年ドバイ国際博覧会」(以下、ドバイ万博)。

191カ国が参加するドバイ万博で、日本が出展する「日本館」の展示は「Where ideas meet アイディアの出会い」をテーマに、最先端のテクノロジーを用いながら日本ならではのコンテンツを表現し、新しい体験を創出しています。

今回は演出を手がけたバスキュールの中山誠基氏、ワントゥーテンの渡邊俊氏、電通ライブの永友貴之が、クリエーティブに込めた想いや、リアル×デジタルなインタラクティブ体験の裏側を語り合いました。

一人一人の選択や行動がアイディアとしてつながり、循環し続ける

―日本館の展示で「アイディアの出会い」を表現するにあたり、どのような体験を目指し、どのように設計していったのでしょうか?

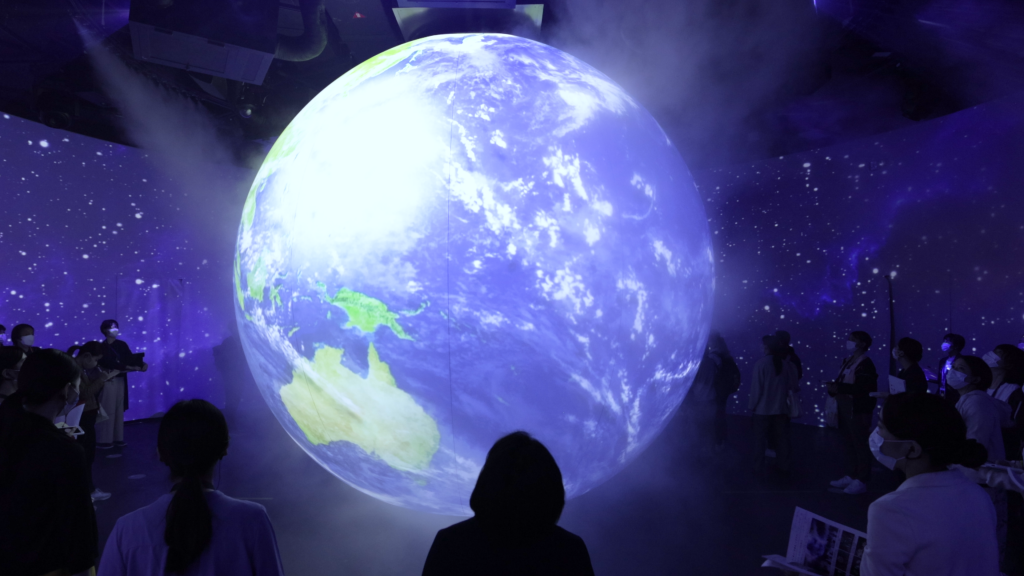

永友:今回の展示は6つのシーンで構成し、日本古来から現代まで脈々と受け継がれてきた「出会いの物語」を表現しながら、最終的には来場された方々のアイディア、アクション、チャレンジが融合して未来に向けて動き出すような体験を目指しました。その根底には「来場者一人一人を大切にしたい」という想いがあります。世界中から様々な文化的背景や価値観を持った方が集まるからこそ、多様な個性や感性を尊重しながら、来場者と一緒に「アイディアの出会い」を創り出したいと考えていました。

中山:そのコンセプトを実現するために、今回チャレンジしたのが音声ARシステムの活用です。来場者にスマートフォンを貸し出し、一人一人の選択や行動をリアルタイムに取得することで、パーソナライズされた音体験や演出を提供します。それぞれの興味関心や感性、そして行動履歴すらも1つのアイディアと捉え、それをアバターとして可視化。アバターが集うシーン5のクライマックスは、その日、その時に集まった来場者によって毎回演出が変化します。

2020年ドバイ国際博覧会日本館

渡邊:さらに、シーン6では来場者一人一人が感じた社会課題や解決に向けたアイディアを、手元のスマートフォンを使ってメッセージとして残せます。来場者のアイディアを、2025年の大阪・関西万博につなげていくことをイメージして演出しました。

参画クリエーターのアイディアと技術が出会い、今までにない体験を創出

―非常にコンセプチュアルな演出をテクノロジーで実現している点がポイントだと思いますが、制作過程でどのような部分に苦労されましたか?

中山:音声ARは2017年にスタートしたプロジェクトで、観光地や美術館、博物館、イベント会場などで数多くの技術検証と実績を重ねてきました。その技術に加えて、今回は来場者の位置と方向をさらに精度高く取得して、一人一人の動きに合わせて没入感のある体験を演出する点が大きなチャレンジでした。そこで、高精度なリアルタイム測位システムを提供する国際航業や、屋内位置姿勢推定技術や360度立体音響技術などを有するソニーにご協力いただき、来場者の動きや向きに合わせてチューニングされた音体験を創り上げていきました。音声AR以外にも、随所に参画クリエーターのアイディアや技術が重なり合うことで今回の体験を実現しています。

中山 誠基氏(バスキュール)

永友:来場者の行動を緻密に取得して解析し、動きに合わせてリアルタイムに音を変え、さらに行動データに基づいてパーソナライズされた演出を提供するという、おそらく世界で誰もやったことがない演出体験に挑戦しましたよね。それを様々な領域のプロフェッショナルが力を合わせて取り組んだ制作過程自体も、まさに「アイディアの出会い」だと感じました。

中山:ドバイは通信インフラ環境が日本とは異なりますし、気温が40度を超える砂漠の上なので、想定外のことはたくさん起こりました。でも、その都度、良い意味でプロ同士の意見をぶつけ合えたからこそ、新しいアイディアで課題を乗り越えていくことができたと思っています。

「音の体験」に日本の原風景がある

―それぞれの参加国が特色ある展示を披露していますが、その中で日本館ならではの特色はどんなところにありますか?

渡邊:中東初の登録博ということもあって、視覚的に派手な演出も多い中、日本館の展示は比較的落ち着いた印象を受けると思います。だからこそ際立つのが、やはり「音の体験」ではないかと。日本庭園などに行ったりすると、視覚的に癒やされるだけでなく、風の音や水のせせらぎなど、聴覚的に癒やされる部分も大きい気がするんです。そこに「日本らしさ」のヒントがあるのではないかと思いました。

渡邊 俊氏(ワントゥーテン)

中山:私は幼少期を海外で過ごしていたので、日本の原風景に対する強い憧れがずっとありました。その原風景とは何かというと、私にとっては自然が残っている田舎の川や森で聴こえてくる水の音なんです。この感覚をドバイの砂漠の上でも表現したいと考えていました。

永友:中山さんは海外暮らしが長い一方で、「日本らしさ」への思い入れがとても強くて、日本ならではの繊細さや余白、空間に対する造詣も深い。海外から見た日本の印象という視点も含めて、非常に多くのアドバイスを頂くことができました。

渡邊:忘れられないエピソードがあって。開幕前日の夜、日本館の広い空間の中で永友さんが一人で雑巾を持って床拭きをしていたんです。お客さんを迎えるにあたって、少しでもキレイな日本館で楽しんでもらおうと、細かいところまで気を配っているのも1つの「日本らしさ」だと思います。それぞれアプローチは異なるのですが、みんな細部へのこだわりや「日本らしさ」へのプライドが、このプロジェクトを作っているんだと実感しましたよね。

永友:渡邊さんも、一緒に床拭きを手伝ってくれてありがとうございました。

永友 貴之(電通ライブ)

―開幕後、来場者の方々の反応はいかがでしたか?

永友:「日本館はベスト」「すごく深い体験だった」など、有り難いことにポジティブな意見をたくさん頂けています。

中山:やはり来場者の国籍や年齢によって毎回クライマックスが変わるので、そこを楽しんでいただけていますし、私たちとして、来場者がどんなことに興味関心を持ち、どのような傾向があったのかを分析するのが楽しみです。

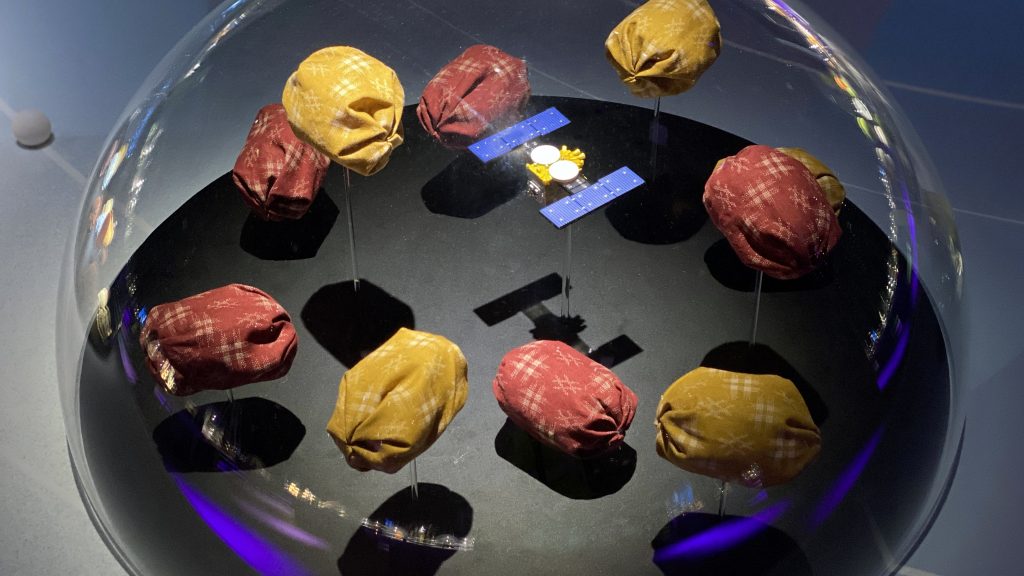

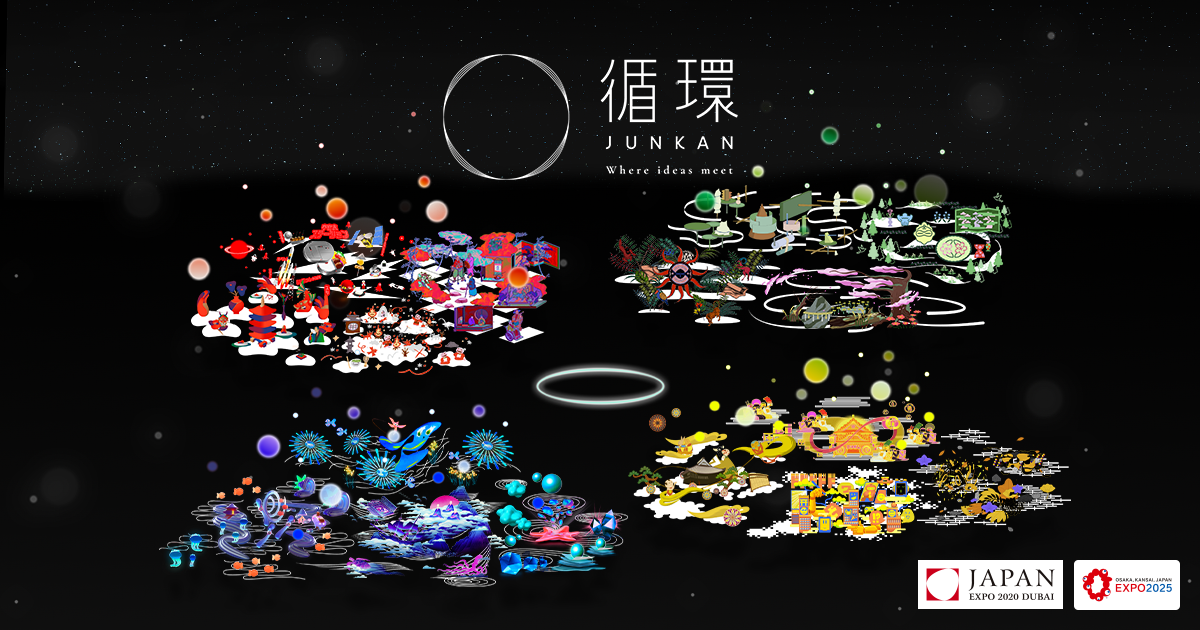

渡邊:今回、世界中の人たちのアイディアが実際に出会うオンラインプラットフォーム「循環 JUNKAN -Where ideas meet-」を作りました。ここでは、来場者やウェブサイトに訪れた人たちがアイディアを投稿できます。水が地球を循環し続けるように、誰かが思い付いたアイディアや想いが循環し続けることで、もしかすると5年後10年後に誰かがそのアイディアに刺激を受けて、課題解決のアクションにつながるかもしれない。アイディアをその場で消えるものではなく、地球の未来に向けて残り続けるものにしたい。そのような想いを込めました。

すでに数千のアイディアが「循環 JUNKAN」に集まっているのですが、ハッと気付かされることが多々あります。例えば、「ペルシャ湾は水温上昇によるサンゴの死滅が問題になっているけど、その中でも生き残っているサンゴがいるから、その遺伝子を他の地域のサンゴ礁に組み込んだら生態系が復活するんじゃないか」といった投稿をドバイの方がしていて、これは日本に住んでいる一般人では思い付かないアイディアだし、本当にサンゴ礁の課題を解決するかもしれないという期待感も感じました。

オンライン・プラットフォーム「循環 JUNKAN -Where ideas meet-」

永友:ウェブキャンペーンなどで「社会課題を解決するアイディアを投稿してください」と投げかけるだけでは、ここまでアイディアは集まらないのではないでしょうか。日本館での体験を通して熱量が高まった状態で生まれたアイディア、という点もポイントなのかなと思います。

日本館でチャレンジした体験が、2025年大阪・関西万博のヒントになる

―日本館の展示は、2025年大阪・関西万博へとバトンをつなぐ役割も果たしています。今回のプロジェクトを通して、2025年に向けての展望や、今後チャレンジしたいことについて教えてください。

永友:「リアルとデジタルの心地良い関係性で体験を作ること」に今後もチャレンジしていきたいと考えています。今回、一人一人の来場者の行動を大切にした結果、体験の中に来場者自身が考える「余白」が生まれました。自由度が高いからこそ、深くコミットすればするほど、その人の記憶に残る体験になります。

「リアル体験」によって届けられた、深いメッセージは「デジタル」の力を借りてSNS上で拡散され、共感を伴って広がる可能性を秘めていることがマスメディアにない魅力だと思うんです。その魅力を可視化するには最新のテクノロジーの力が必ず必要になるので、今後もリアルとデジタルの関係性の最適解を模索していきたいです。

渡邊:体験を「時間の過ごさせ方」と定義すると、永友さんがおっしゃった「余白」も含めて、来場者にどのような時間を過ごしてもらうのかについて、もっと突き詰めていける可能性があると思っています。特に関西には歴史のある街が多く、寺や神社、禅など、余白を感じさせる文化も根付いています。世界中を見渡せば最新テクノロジーを前面に出した派手な体験もたくさんある中、あえて「引き算の体験」を模索することに、日本らしさを表現するヒントがあるのではないでしょうか。

2020年ドバイ国際博覧会日本館

中山:今回はあくまでもドバイ万博の中での展示でしたが、「2025年大阪・関西万博のミニチュア版」のようなイメージも頭の中にありました。2025年に海外から日本にやってくるお客様に、日本を旅しながら四季の美しさや歴史、文化に触れていただき、その行動データを提供していただくことで、一人一人パーソナライズされた新しい体験を提供します。さらに、最終的には行動データをもとに未来につながるような能動的なアクションを生み出したり、新しい関係性を創出する。各国の技術やテクノロジーを受動的に体験するだけじゃない、お客様が主役になる新しい万博のカタチを作る、その第一歩が今回のプロジェクトになることを願っています。

永友:日本館の展示でチャレンジできたことを拡張すると、例えば、関西空港に到着した方が万博会場へ行く前に京都へ行ったとしても、行動データからその方の興味関心を導き出し、最終的に万博会場でその方にとっての最高の体験を提供することもできるかもしれません。その意味で今回のプロジェクトは、次の万博で日本ならではの「おもてなしの体験」を示すヒントになったのではないかと思います。

中山 誠基(なかやま せいき)

株式会社バスキュール テクニカルプロデューサー

ロサンゼルス生まれ、香港育ち、ロンドン帰りの帰国子女。慶應義塾大学にてメディアアート専攻。CCCにてTSUTAYA店舗運営、企画戦略を担当。2004年、NPO法人田舎時間設立。2008年9月からバスキュールの数々のプロジェクトのテクニカル面を担当し、2015年4月から正式にバスキュールのテクニカルプロデューサーとして参画。デジタルテクノロジーの可能性とアナログでリアルな体感の融合を目指し、多岐にわたるプロジェクトを支えている。

渡邊 俊 (わたなべ しゅん)

株式会社ワントゥーテン プロデューサー/プランナー

1985年生まれ。リアルもバーチャルも。広告プロモーションもサービス&プロダクト開発も。

様々なメディアを扱うイベント領域での経験を基盤に、手法を複合的に組み合わせたプロジェクトのプロデュース・プランニング・ディレクションを行う。

モットーは「なんとかなるし、なんとかする」「ひとりじゃ何もできまへん」

永友 貴之(ながとも たかゆき)

株式会社電通ライブ プロデューサー

2012年4月電通入社。入社以来、現在に至るまで、イベント・スペース関連部署に配属。国内大手自動車メーカーの大型展示会やその他国内外大型イベントにおいて、企画から現場制作までのプロデュース業務を担当。また、店舗開発や企業のショールーム・ミュージアムなども多数手掛け、企画設計、コンテンツディレクションから、建築施工現場管理、運営業務ディレクションまで幅広い知見と実績を有する。2020年ドバイ国際博覧会の各日本館の展示企画、運営業務に携わる。

#Column

2021/03/11

2023/04/20

まわり、まわって。Vol.3 伊藤徹也氏

『カメラと旅の、まわり。』

2017/07/26

水のように空気のように、おもてなしを科学する:北川竜也(前編)

2022/06/28