2017/08/08

新しい「出会い方」を建築する:吉村靖孝(前編)

- August / 15 / 2017

「明文化されていない社会の要素、仕組み」を建築に組み込む

堀:私は早稲田大学で建築を学び、今はイベント&スペース・デザイン局という部署にいます。クライアントのブランドを形にしていくときに、世の中のトレンド、人の価値観やライフスタイルのようなどんどん移り変わっていくものを敏感に捉えながらも、最終的に空間づくりは社会のシステムに組み込んでいかなければいけないと思っています。吉村さんのスタイルはまさにそういうアプローチだと思うのですが、その手法はどのように生まれたのですか。

吉村:オランダの建築設計事務所「MVRDV」で働いた経験はすごく大きいと思います。というのは、オランダは建築家が都市計画にかなり発言力のある国で、マスタープランやアーバンプランニングを建築家がやる。「MVRDV」も仕事の半分は都市計画で、もう半分が建築物の設計というバランスでした。敷地を与えられてその上にどんな格好いいものを建てられるかというだけではなく、その敷地そのものがどういうつくられ方をしてきたか、都市や社会とのつながりの中でどういうふうにあるべきか考えざるを得なかった。

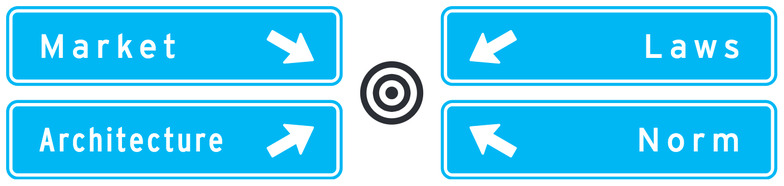

さらに、そこでいう都市計画は従来の意味の都市計画だけじゃなくて、扱う都市の構成要素を「市場」(マーケティング)だと思ってみたり「法規」だと思ってみたり、「規範」のような明文化されていないけれど人々の共通の認識として社会に浸透しているようなものだったり。少しずつジャンルに分解して考えるというか、「都市」という言葉を切り刻んで設計のテーマにしていくというようなことを「MVRDV」では既にやっていました。

堀:なるほど。建築におけるオランダと東京の環境に、似ているところはありますか。

吉村:「MVRDV」のあるロッテルダムという都市は戦争で一度全部壊れている街なので、新しいものをつくるということに対して積極的。ヨーロッパの都市は、基本的にあまり新しいものを受け入れないですけれど、ロッテルダムに関していえば、そういう進取の精神が東京と似ている気がします。

堀:私がやっている仕事は、イベント、博覧会、企業のパビリオンみたいなものが多く、ショップをつくるにしても銀座や表参道の一等地みたいな、長期的にそこに文脈を見いだしにくいような場所が多く、あまり敷地を出発点に考えることがないんです。

吉村:今は建築の教え方自体も、「敷地」の文脈を深く掘り下げてかたちに定着させるようなものではなくなってきていますよ。考えれば考えるほど空転するような土地が多いのも事実ですし。建築界自体が割と企画寄りというか、建築を通してプログラムを考えたり、都市とのつながりを考えたり、社会的なことを考えたりという方ががむしろメジャーになってきて、物をつくって形にするというのがむしろ最後のおまけみたいな感じの学生が増えてきている気がします。

「変わらないもの」を大切に、トレンドに近寄り過ぎない

堀:それでは、ブランドの体験や空間をつくる上で、何が最初の手がかりになってくるのでしょうか。

吉村:できるだけその企業にとって一番本質的なものが何なのかというのを考えるようにします。変わらないものを探す。トレンドみたいなものと近寄り過ぎないのが建築にとっては大事かな。

堀:TBWA\HAKUHODOさんのオフィスをやられましたよね。

TBWA\HAKUHODOオフィス

照度と明度を24時間コンピューター制御することでサーカディアンリズムを維持

吉村:あれはもともとジュリアナというディスコだった場所なんですが、空間の基本的な構成は変えていないんです。全て解体して完全なオフィスに改装するというよりは、ディスコをオフィスとして使うみたいな感覚で設計していった。例えばVIPルームはVIP用のミーティングルームになっているし、それまであった丸いラウンジはラウンジ的なミーティングゾーンになっていたりします。

極めつけが、元はディスコなので窓がないということもそのまま受け入れて、照明で24時間、色、温度、照度をコントロールして、夕方になったら赤っぽくなるし、夜になったら暗くなるという、体のリズムが狂わないように照明で手助けするということをやりました。まあ、オフィスなんて結局どこでもいいんですよ。家でもカフェでも道路でも仕事はできる。スマートフォンで仕事できる時代、オフィスもオフィス然としてなくてもいいんじゃないかと思う。

「場所の原理」を生成する

吉村:早稲田大学の学生時代に、古谷誠章先生が取り組んだ「せんだいメディアテーク」のコンペで2等になりましたが、僕もその担当者の一人でした。95年だったのでまだガラケー時代だったんですが、いまでいうスマートフォンを来館者に持たせて、借りたい本の検索性能は全部スマホが担保すると宣言しました。逆に、建築のようなフィジカルな空間には、無駄に「散策する」とか、あえて見たくないものに触れたりする可能性を増やしてあげるということが求められると考えた。これからの建築は、そうやってスマホとすみ分けるんじゃないかという議論を、当時からしていました。

堀:20年も前ですね、早い議論だなあ。

吉村:ガラケー時代には技術的に成立してない提案だったのですが、今ならできますよね。特定の本を探したいときはGPSなりRFIDタグを頼りに近づけばいいし、そうじゃないときは全然関係ない本が隣り合っていて、自分の興味ある本の隣に並んでいた別の本についつい手を伸ばすというようなことが起こる。

アマゾンのおすすめ機能と近いけど、もうちょっとノイズの分量が多い。過去に近い本を探した人がいたからといって、それらが近い位置に置かれるとは限りませんから。検索って、探したいと思ったものにたどり着けるだけだと閉塞感があると思うんです。企業側から見たときも、その商品があらかじめ欲しい人にだけアクセスしているんじゃいつまでたっても数を売れないですよね。原理的に。

昔は学校でも1年1組から6年生までの教室が整然と並んでたし、図書館には十進分類法があって、つまりナンバリングすることで空間が検索性能を担保していたけれど、今はスマホで検索可能になってきた。空間がようやく検索性能から開放されたんです。それ以外の部分で、空間の可能性を探るべき時が来たんですね。

ただランダムにすればそれでよいかというと、そうではないと思うんです。新しいソートの仕方を積極的に生成するようなものを考えなきゃいけないと思う。

堀:アクティビティー同士の関係性とか、そういうことですか。

吉村:そうですね。例えばちょっと起伏があると、その空間の質に呼び寄せられて、傾向の似た本が集まってくるかもしれない。日だまりが好きとか天井が高い場所が好きとか、ゆるいくくりになる空間的なムラを積極的に許容した方がいい。自分が想像し得た範囲からちょっと外に出てるけれど、完全な無関係ではないという、現象の周りにぼわっとくっついているものをどうやって設計に取り込むかということが課題じゃないかなと思う。

例えば洞窟に僕らが入っていくと、ちょっと先へ行ってみたいとかいう興味をかき立てられて、ちょっとしたくぼみに座ってみようかとか、普段の行為や姿勢と違うことをしてみたくなりますよね。でも、洞窟は人間の行動なんてかまっちゃいないわけです。風の流れとか、潮の流れとか、砂の成分とか、そういうものでほぼ自動的に出来上がったわけですよね。

そういう新しい「場所の原理」みたいなものが何なのか興味がある。人間の行動を制限しようとしていた、あるいは興味すらもコントロールできるものだと考えてきた近代建築の考え方とは違う、別の原理がどこかにあるはずじゃないかと思います。難しいですけれどそういう、設計できないものを設計するにはどうしたらいいか、という禅問答のようなことをずっと考えて続けているんです。

ユーザー自身が関与し続けられる、そんな魅力のある空間とは?

堀:その空間の魅力を保ち続けていくために、建築ができることはどういうことでしょうか。

吉村:おそらく、ユーザー自身が空間に関わり続けるということだと思う。誰かに与えられた空間じゃなく、ユーザー側がそれを自分でコントロールできるものだと理解すること。ユーザー自身がクリエーティブでいられる空間。

建築家の空間に対する考え方とか、壁の裏が実際どうやってできているのかを理解するだけでも、何も知らずに住んでいるよりはクリエーティブです。住人が建築を、どうやって自分事として考えられるか。商品化住宅はどれだけそれが高性能でも、やはり飽きてしまうんじゃないかと思う。

堀:機能そのものは魅力にはならない。便利だからいいとか、たくさん機能があるから飽きないとか、そういうことではないということですね。

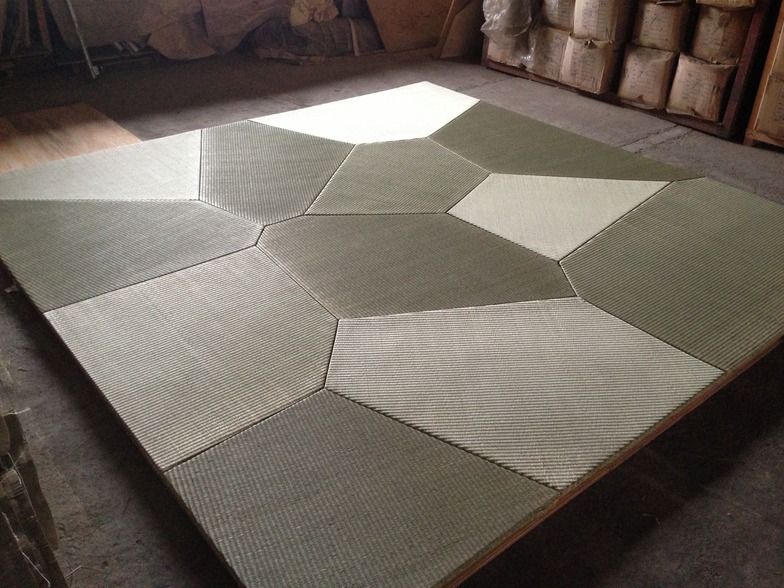

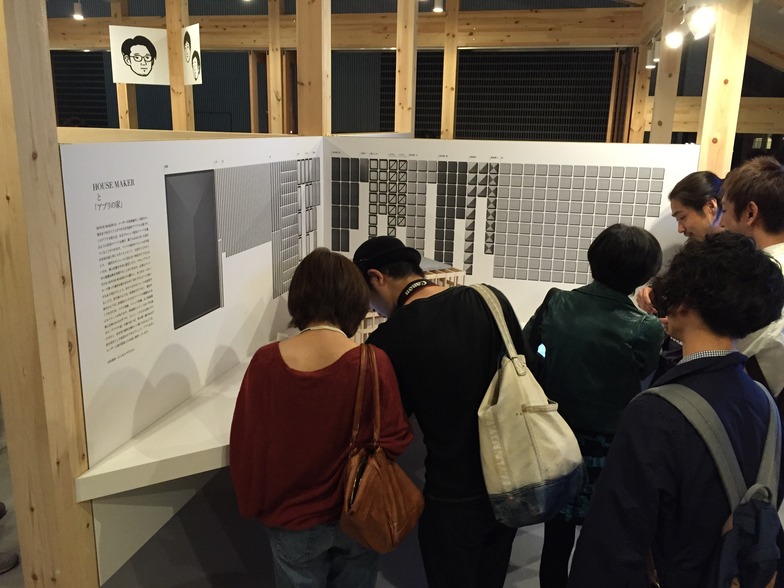

吉村:そう。2014年に六本木ミッドタウンで開催された「Make House」展に参加しました。NCNという木造の金物をつくっている会社が、僕と同世代の建築家7組に、この工法を使った未来の住宅はどんなものなのかという課題を出して、各建築家がそれぞれそのお題に答える展覧会でした。

Make House展

70年代生まれの7組の建築家が未来のSE構法の家を提案。

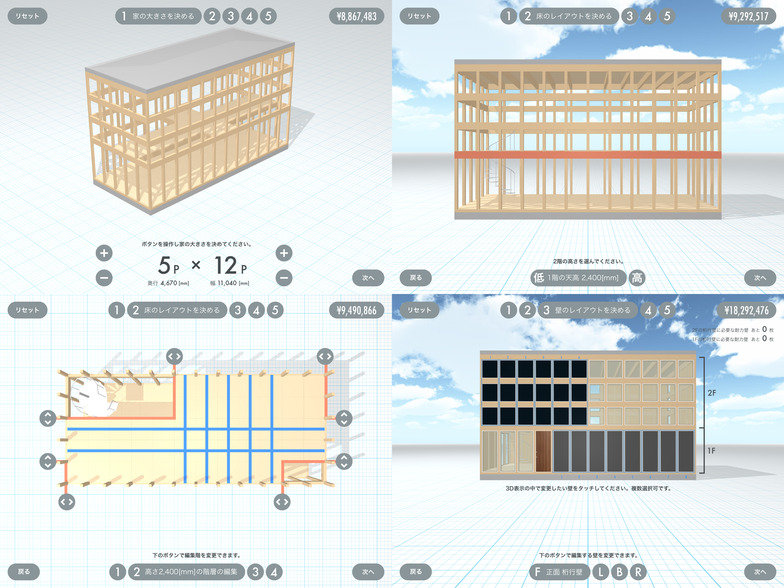

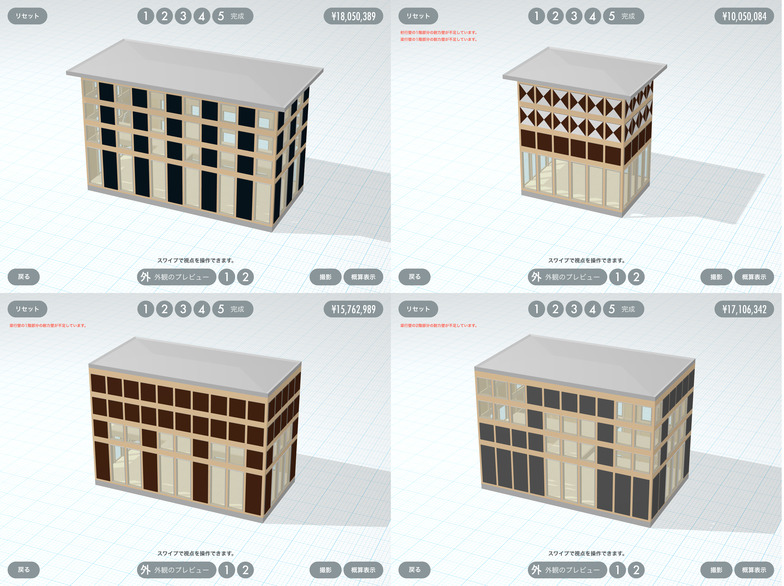

吉村:僕の提案は建物の設計ではなく、iOSのアプリ開発をして、エンドユーザーが指先でチョチョッと触ると自分の家を設計できて、見積りもできて、発注ボタンを押すと何週間後かに加工された材料が職人と一緒に届いて、それで家が建つというような仕組みづくりだったんです。

堀:それは設計ノウハウを公開しちゃうということですよね。

吉村:そうですね。ユーザーがどこまで建築に関わるか、完成と未完成のボーダーラインをいじってみようという実験でした。

アプリ説明画像

操作画面:五つの工程を順にたどると家の設計を完了できる。 バリエーション:デザインを共有することも可能。

吉村:こうやって自分で建物のサイズを変えたり、床の高さとか平面形状を変えたりして、鳥かごみたいな小さい格子状のフレームを用意して、その格子それぞれに面材を張ったり窓を開けたりすることでデザインが変わる。ユーザーは自分で面材を開発してもいい。半完成の状態でユーザーに渡せるものをつくりたかった。

堀:ユーザーが自分で手を加えていけるのは、本当にワクワクしますね。

吉村:だから、職人じゃないと運べないような通常の規格サイズの材料じゃなくて、素人でも運べるようなもっとずっと小さい部品の集合体なのです。無印良品のユニット家具は、画面上で全部設計して、ぽんと注文ボタンを押すと届きますが、そんなイメージで住宅もできないかと思った。一応構造はコンピューター上で自動計算しているので、素人でも構造的には成立しているんですよ。

堀:画面にずっとお金(経費)が出てきていますね、チャリンチャリンと。

吉村:そう、経済的に無理な建築プランは、ユーザー自身が自分で諦めてくれるという(笑)。概算表示や積算表示ができたり、展覧会のときは写真を撮ってフェイスブック上で共有されたりしていましたが、いずれは他の人がつくったデータを途中から引き継いだりもできるようにします。

堀:すごいです。敷地より先に家本体ができちゃうということですよね、面白いなあ。

吉村:DIYで家をつくると建築に愛着が湧いて、興味を持ち続けられるんじゃないかと思うんです。壁の中までどうなっているか全部自分が知っているわけだから、問題が起これば自分自身で直せるしね。

吉村 靖孝

吉村靖孝建築設計事務所 建築家

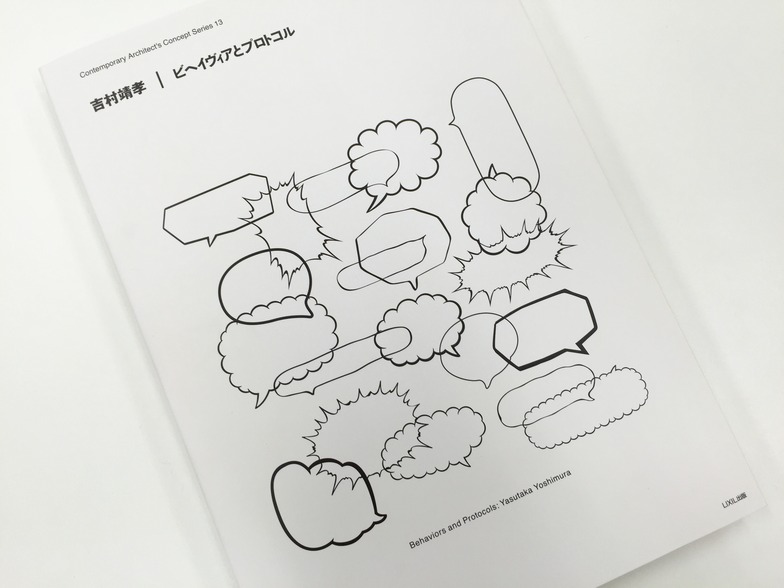

1972年愛知県生まれ。1995年早稲田大学理工学部建築学科卒業。1997年同修士課程修了。同博士課程進学後、1999~2001年文化庁派遣芸術家在外研修員としてMVRDV(ロッテルダム)に在籍。2005年吉村靖孝建築設計事務所を設立。 早稲田大学、東京大学、東京工業大学などで非常勤講師歴任後、2013年から明治大学特任教授。主な著書に『超合法建築図鑑』(彰国社、2006年)、『EX-CONTAINER』(グラフィック社、2008年)、『ビヘイヴィアとプロトコル』(LIXIL出版、2012年)。 作品にNowhere but Sajima(2008年)、中川政七商店新社屋(2009年)、窓の家(2013年)、Fukumasu Base(2016年)など。

堀 雄飛

株式会社電通 電通ライブ

1982年生まれ。さいたま市育ち。早稲田大学理工学部建築学科卒業。 2006年電通入社。10年間OOHメディアのセールス、開発、プランニングに携わり2016年から現局に在籍。 国際会議における政府展示や大型展示会の企画・運営、ショップやショールームのディレクションが主な活動領域。1児の父。趣味は日本酒。